嘉庚故事唤起跨时空记忆

文章字数:897

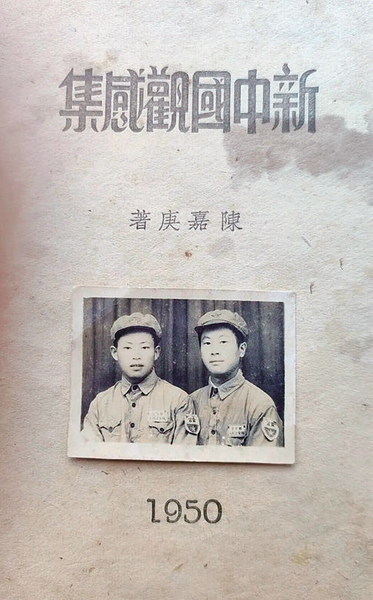

▶ 书页上的相片,摄于周光海(左)年轻时。

▶ 书页上的相片,摄于周光海(左)年轻时。 《 85年前,陈嘉庚关于武夷山的梦……》一文在本报新媒体“侨号 CHINESEHORN”微信公众号首发后,引发读者热烈回应。

留言区里,一位来自武夷山的读者晒出了一张老照片——泛黄的1950年版《新中国观感集》和一张军装照。

留言者周洪刚说,这本书属于父亲周光海。是周洪刚几年前整理父亲遗物时发现的。“此前我们从未见过,父亲用绳子扎好,藏在木箱中,里面竟然还夹着一张他年轻时的照片。”随后,周洪刚将书与照片寄来。

那一刻,网络留言区成了记忆的回廊。文字的回声,牵出了两段跨越时空的故事。

1949年,陈嘉庚受邀回国参加政协会议、开国大典。此后北上考察东北十余城、重轻工业厂及文化机关十余处,又游历14省40余城市。返新加坡后,他将所见所思写成《新中国观感集》。

书中记载,1949年11月29日,陈嘉庚来到崇安(今武夷山):“闽境没有下雨,所以觉得很暖和。”他写道,崇安秩序井然,“这是吾闽最先解放的县城……商店大部分都已恢复”。

1940年,陈嘉庚曾在战火中初至武夷山,他叹惜茶圃荒芜并断言:“以武夷山茶质之佳,若能以科学化培养,及采新法制造,则此业之利未可限量。”

近十年后,他又看见创伤中的复苏:“解放后人民政府虽尽力设法,要使武夷名茶恢复生产,奈创伤太重,一切未可复原。”

1950年,《新中国观感集》由新加坡南洋华侨筹赈总会出版,印行60万册,赠送海内外各界,成为当时海外华侨了解新中国的重要读物。

书中夹着的那张年轻军装照,让周洪刚有了新的推测:“父亲那时正是崇安县的警卫员。或许,那时就与陈嘉庚先生有交集。”

“前几日,我从朋友圈上看到了《85年前,陈嘉庚关于武夷山的梦……》这篇文章,也就想起了箱子里的这本书和照片。”他说,“你们写的这些故事,唤起了年轻一代对老一代的记忆,这非常好。”

如今,越来越多热情洋溢的读者和留言感动着我们、启发着我们,让我们意识到,要进一步发挥传统媒体时代密切联系读者的作风,用好新媒体平台,与读者“即时对话”。通过一次点击、一次留言,读者与我们共同走进鲜活个体的生命记忆,让历史呈现出多维、细腻、更有温度的面貌。

周洪刚把这段记忆托付给“侨号CHINESEHORN”:“期待这些故事能被继续讲述,让这些记忆永不褪色。”

(朱婷)