福建探索开发闽江上游河湖碳汇纪实

文章字数:2512

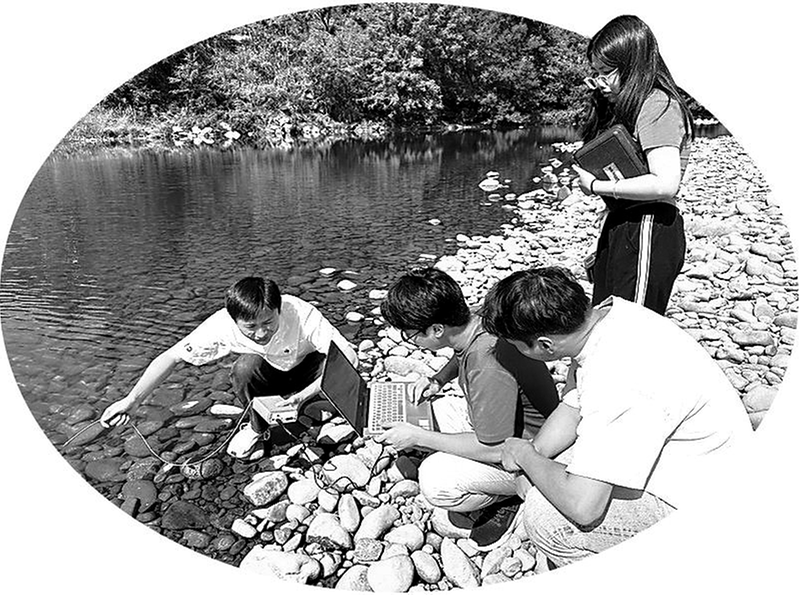

▲ 项目团队开展河湖碳汇样本采集工作 (南平市碳计量中心供图)

▲ 项目团队开展河湖碳汇样本采集工作 (南平市碳计量中心供图) 6月6日,全国首笔河湖碳汇交易在福建省完成。福建省南平铝业股份有限公司从福建武夷水工科技有限公司购得2.93万吨河湖碳汇,金额19.35万元,交易凭证由海峡资源环境交易中心正式出具。这标志着闽江上游河湖碳汇从“生态存量”正式转化为“经济增量”。

这笔河湖碳汇交易是闽江上游河湖碳汇开发项目的成果之一,源自民革福建省委会牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,积极参政议政、开展民主监督,助力生态产品价值转换路径的探索。

“河湖碳汇比林业、海洋碳汇更具可控性操作性”

以往提到碳汇,通常认为是“林业碳汇”“ 海洋碳汇”。“十四五”规划提出“提升生态系统碳汇能力”,国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》进一步明确要提升生态系统碳汇增量。“十四五”期间,民革福建省委会高度关注幸福河湖建设,每年均安排相关调研课题,通过省两会、专项民主监督等平台渠道,协商议政、建言资政。

“ 河湖既是清洁能源的生产者,又是重要的碳汇输送通道和碳储存载体。”民革福建省委员会专职副主委谢光球对央广网记者说道,“河湖碳汇与林业、海洋碳汇相比更具可控性、操作性。”

2023年10月31日,全国政协十四届常委会第四次会议在福建等4个省设立协商分会场,围绕“扎实推进山水林田湖草沙系统治理,着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性”开展联动协商。谢光球代表民革福建省委会作题为《坚持“三水”统筹,建设造福人民的幸福河湖》的发言,提出要“挖掘河湖生态系统的碳汇潜力”“推进河湖碳汇研究,建立完善河湖碳汇评估与核算方法体系,发展河湖负排放技术,拓展生态产品价值实现路径”。这一观点和思路,得到福建省水利厅等部门和南平市的高度重视。

此后,民革福建省委员会成立由主要负责同志为组长的调研组,先后两次带领调研组深入南平市调研,通过听取项目通报、召开座谈会、实地考察等方式,寓调研于建言、寓监督于服务,推进闽江上游河湖碳汇开发工作。

2024年8月,南平市水利部门联合国家碳计量中心(福建)、南平碳计量中心组成的项目团队,“开发闽江上游河湖碳汇项目”正式启动。

2025年初,根据中共福建省委统一战线工作领导小组《2025年政党协商(会议协商)计划》安排,民革省委会将“开发闽江上游河湖碳汇,构建生态保护和经济发展双赢模式”作为对应南平市的专项民主监督重点考察调研课题,助力项目加快推进。

“这是国内首个涵盖多碳库的河湖碳汇核算标准”

河湖碳汇的痛点在于“核算无标可依、结果难以量化”。

如何破解这一痛点,制定一套可量化、可推广,行之有效的标准体系,成为摆在项目团队面前的一道难题。

项目团队通过系统研究,开展沿岸植被和水体有机碳含量、碳密度、碳储量等指标监测分析,形成《河流湖泊及沿岸植被生态系统碳汇方法学》《闽江上游河流湖泊及沿岸植被生态系统碳汇核算指南》团体标准以及《闽江上游河流湖泊及沿岸植被生态系统碳汇项目开发核查报告》等多项研究成果。

“这是国内首个涵盖水体、植被、土壤等多碳库的河湖碳汇核算标准,有效解决了痛点。”项目团队核心成员、国家碳计量中心(福建)常务副主任郑明月介绍道。

这一方法学创新性地融合了卫星遥感、激光雷达与AI大数据建模等先进技术,构建了覆盖“沿岸植被-土壤-水体”三大碳库的全链条碳汇监测评估技术框架。通过采用遥感反演法结合机器学习模型进行预测,实现了从传统实地调查向“空天地”一体化监测的跨越,为全国类似流域碳汇开发提供了技术范本和科学依据。

据悉,项目首次将水体溶解性有机碳、河岸带植被及土壤碳库纳入碳汇核算框架,突破了传统以林草为主的碳汇观念,揭示了水体在流域碳汇中的重要作用。根据项目监测数据,闽江上游项目边界内总碳储量达29324.93吨,其中水体溶解性有机碳占比超过60%,这一发现不仅为复杂生态系统碳循环研究提供了新视角,也为全国类似流域的碳汇开发提供了重要参考。同时,项目制定了详细技术路线,包括典型河段样点采样、结合机器学习的植被碳储量遥感反演、结合机器学习的河流碳储量遥感反演等环节,每个环节都有明确的操作方法和流程,具有很强的可复制性。

“项目初步形成了可复制、可推广的河湖碳汇开发路径,填补了国内河湖碳汇领域标准空白,为全国大江大河碳汇开发提供了‘闽江经验’。”谢光球总结道。

“逐步拓展,构建全省联动的河湖碳汇开发网络”

随着6月全国首笔河湖碳汇交易完成,项目成功实现生态价值变现,验证了河湖碳汇的经济可行性与市场认可度。

从经济效益看,“按此次交易价格测算,闽江上游河湖碳汇年潜在经济价值约120万元,若推广至全流域,年价值可达800万元以上,展现出良好的市场前景和经济价值。”郑明月算了一笔经济账。

据介绍,项目推动南平市实现从“卖资源(林木、矿产)”向“卖生态(碳汇、生态服务)”的战略转型,为区域绿色低碳发展注入了新动能。通过将河湖碳汇资源转化为可交易的生态产品,使生态保护者获得经济收益,直接带动120余名生态护林员、水质监测员人均月增收约1800元,激励更多地区和主体参与到生态保护与碳汇开发工作中,实现了生态保护与经济发展的良性互动。同时吸引绿色农业、生态旅游等产业入驻,为区域经济发展注入新动能。

“从生态效益看,项目通过碳汇开发进一步巩固了闽江上游生态安全屏障:沿岸植被覆盖率较项目实施前提升3.2%,水体透明度提高15%,流域内鱼类、鸟类等生物多样性指标改善明显,有效维护了流域生态平衡。”南平市水利局有关负责人表示。

目前,民革福建省委会《关于开发闽江上游河湖碳汇,构建生态保护和经济发展双赢模式的民主监督调研报告》已完成初稿,进入专家论证及征求意见阶段,将提交2025年福建统一战线民主监督成果汇报会暨第二十一届建言献策论坛,并与福建省直相关部门及南平市开展协商性监督,持续推动项目打造为全国河湖碳汇开发的“标杆”。

“下一步,项目将以闽江流域试点经验为核心基础,逐步向福建省内九龙江、晋江等其他重要流域拓展,构建全省联动的河湖碳汇开发网络;推动河湖碳汇积极对接福建省及国家碳市场体系,参与全国性碳市场交易,持续优化河湖碳汇核算体系;加强科研攻关,推动相关标准逐步升级为行业标准乃至国家标准。”谢光球说。

(张子剑 罗晓英 龚雯)