蔡襄:法意相生,一呼群山应

文章字数:2446

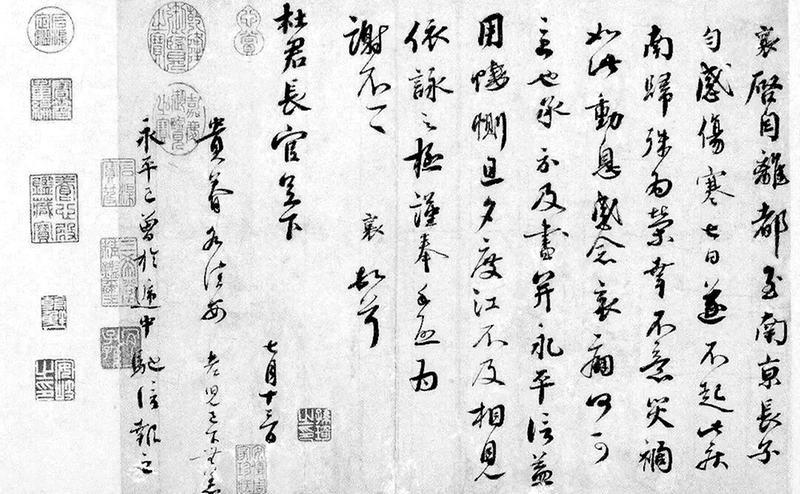

▶ 蔡襄《离都帖》(中国台北故宫博物院藏)

▶ 蔡襄《离都帖》(中国台北故宫博物院藏) ■ 子卿

书坛素有“苏黄米蔡”之说,分别为苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,被誉为“宋四家”,堪称两宋书法审美之典范,亦被后世书家奉为圭臬,从者如缕。诸家之中,又以蔡襄最得“二王”衣钵,为彼时公认之艺林翘楚。而作为先行者,其在书法由“尚法”至“尚意”的书风嬗变过程中有承前启后之功,并矫正晚唐五代以降书坛“有书无法”之混沌乱象,对其余三家书法的意态追求亦有重要启示之力。尤为难得的是,蔡襄书法出新意于法度之中,妙理发乎毫端,又独得清刚端雅之气,可谓书如其人之极佳注脚。

蔡襄的书法诸体皆擅,真、行、草、隶无一不精,并以散草为最。苏轼《东坡集》中曾言:“君谟真、行、草、隶无不如意,其遗力余意变为飞白,可爱不可学。近岁书以君谟为第一。”所谓“ 飞白”即“飞草”,蕴枯笔之苍劲骨力。而蔡襄豪放中攫其神气之余,亦并不逾矩,故苏轼慨叹可爱而不可学,黄庭坚亦尝称之皆自到也,引为翰墨豪杰。

由于迄今久远,蔡襄较可靠之传世书作不多,基本为两岸故宫馆藏,如中国台北故宫博物院藏《蔡襄尺牍十幅》《澄心堂帖》《虹县帖》《脚气帖》《海隅帖》《安道帖》《大研帖》《离都帖》《暑热帖》《陶生帖》《谢郎帖》等,抑或北京故宫博物院藏《纡问帖》《虚堂帖》《自书诗札册》等,以及墨拓《昼锦堂记》《万安桥记》《荔枝谱》等,总数约四十件,相较于苏轼、米芾、黄庭坚三家,数量亦少。其中又以尺牍最多,计十之八九。

尺牍虽多盈尺便笺或蝇头小条,然显见生活方式及交游唱和之余,书法亦是多无拘束,饱有真性情流露。故蔡襄存世尺牍中婉美淳和的墨迹,亦应能最直接反映其书法真实面目,诚吉光片羽,游目骋怀也。

蔡襄书法极受褒扬与推崇,略举数例,当可窥知。宋高宗曾言:“君谟为本朝诸臣之冠。”《宋史》亦记:“襄工于书,为当时第一,仁宗尤爱之,御制元舅陇西王碑文命之书之。”宋代词人邓肃又谓:“本朝评书,以君谟为第一,信嘉祐之间可以魁也。苏黄继出,文妙天下,而书又能张其军,于君谟若无甚愧者。然君谟如杜甫诗,无一字无来处,纵横上下皆藏古意,学之力也。”

苏轼亦屡屡激赏,誉之当世第一,仍觉未尽溢美之词,又说可与先贤相颉颃,感慨:“蔡君谟书,谓其与颜(真卿)、柳(公权)、欧(阳询)、虞(世南)、褚(遂良)、薛(稷)上下。唯羲之父子过之。今世再有王羲之,乃可议君谟书。纵使欧、虞、褚、薛复生,仅可与之比肩,未可轻议也。”

而欧阳修作为文坛泰斗,其《跋苏子美、蔡君谟书》也说蔡襄书法当世第一,“自苏子美死后,遂觉笔法中绝。近年君漠独步当世,然谦让不肯主盟。”甚至当其鉴赏观点与蔡襄有相悖时,则选择奉君谟之说为准绳,云及:“《阴符经序》,则蔡君谟以为柳书之最精者,云‘善藏笔锋’,与余之说正相反,然君谟书擅当世,其论必精,故为志之。”

诚然如是,蔡襄的书法首在对二王笔法之承继,元人袁桷跋蔡襄《汶岭帖》中曾言:“君谟行书,苏文忠定为第一。其所摹右军诸帖,形模骨肉,纤悉必具,莫敢逾轶。至米元章始变其法,越规越矩,虽有生气,而笔法绝矣。”南宋赵希鹄《洞天清录》亦赞:“朝中名贤书,惟蔡莆阳、苏许公易简……莆阳典重法度;东坡草圣得意,咄咄逼颜鲁公。”类此皆可见蔡襄书法源出正脉,法度精深,有浑朴正大气象。

然与规矩相对者即法外之意,古意淋漓亦往往难以率意飞扬。尤是北宋承五季之后,百废待兴,已是久无书画可称者。而蔡襄作为彼时艺林之擎天巨擘、朝野之砥柱中流,承晋唐余绪,肇宋意滥觞,能师古而出新,下笔有神妙,呈现法度与意态的极好相融,自是一振书坛颓靡之风,法之者众。可以说,蔡襄一启书法史上由“尚法”至“尚意”艺术实践之法门,并使得书坛法度范式不整之乱象得以回归。而如苏轼“我书意造本无法,点画信手烦推求”以及黄庭坚“老夫之书,本无法也”、米芾“意足我自足,放笔一戏空”等书论则是对蔡襄书法审美之丰富与发展。

蔡襄曾言:“学书之要,唯取神气为佳。若横象体势,虽形似而无精神,乃不知书者所为耳。”亦或“每落笔为飞草书,但觉烟云龙蛇,随手运转,奔腾上下,殊可骇也,静而观之,神情欢欣,可喜也。”即可见其对书法神韵意趣的追求。沈括《梦溪笔谈》中感慨蔡襄书法:“以散笔作草书,谓之散草,或曰飞草,其法皆生于飞白,自成一家。存张旭怀素之古韵,有风云变幻之势,又纵逸而富古意。”亦是赞其“法度”与“意趣”兼得,乃自成一家。而苏轼称蔡襄积学深至,心手相应,所书有龙飞凤舞之势,变态无穷,又无以复加地推崇“遂为本朝第一”。另有张伯驹“乃知蔡书于平平无奇中而独见天资高积学深也。”皆是对蔡襄“字字有法,笔笔有意”之讴歌,类此之盛誉不胜枚举,不一一尽足。

笔者私以为,蔡襄书法备受推崇的原因,除了书艺超绝之外,与其品格高洁、以民为本亦是息息相关。如南宋文学家周必大有云:“蔡忠惠书为本朝第一,苏文忠公言之矣,谁敢改评?至于因笔之正而知公心之正。不在此《三箴》乎?”即是“书品亦人品”之说,乃下笔如胸臆直抒,契心性写照。许将《蔡襄传》载:“公(蔡襄)于书画颇自惜,不妄为人,其断章残稿人悉珍藏,仁宗尤爱称之。”亦应是书以人贵,故足珍重。

而袁桷又言:“蔡忠惠书笔圆韵满,盖其楷法精到所至。今人作书,先事行草,是犹未能言而强之以歌也。近世行体多尚妩媚,回视忠惠书,凛凛有清介气。”所谓“清介”,最早见三国刘劭《人物志·体别》:“清介廉洁,节在俭固,失在拘扃。”对传统士大夫而言,书画六艺本闲暇游息余事耳,而能笔意之中见凛然清介则是极尽称道,书耶?人耶?此亦正如闽地歌谣“夹道松,夹道松,问谁栽之,我蔡公。行人六月不知暑,千古万古摇清风。”既赞苍松清风,又以松喻人,可得永传也。

综上,晚唐五代以降书坛混乱,任笔为体,而蔡襄取法二王,深得精髓,端雅浑厚力扛古人,平和蕴藉于毫楮间,又一呼群山应,唐法晋韵传统遂不绝矣。而其不受时代桎梏所囿,博采古人风神之余,不落蹊径,终得法意相生,开启宋人“尚意”之审美新风,影响及今不绝,则苏轼所言忠惠公媲美先贤、与古争胜,诚不我欺,于书史之功,亦至巨也。