郑思肖:兰本清幽 惜无根矣

文章字数:2117

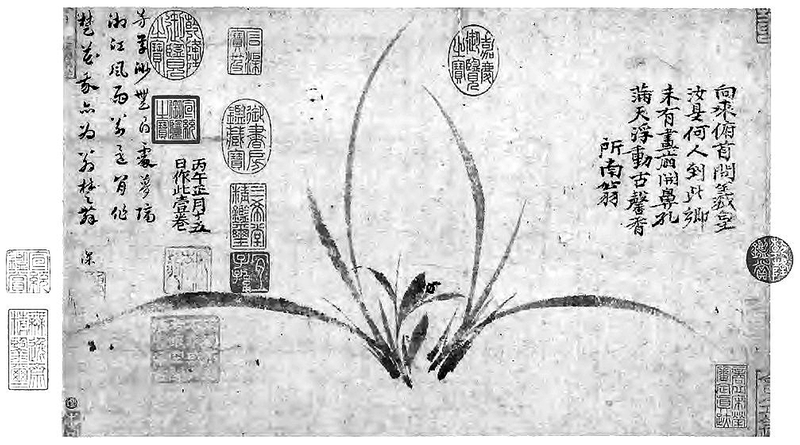

▲ 墨兰图(纸本水墨 25.7cm×42.4cm 1306 郑思肖 大阪市立美术馆藏)

▲ 墨兰图(纸本水墨 25.7cm×42.4cm 1306 郑思肖 大阪市立美术馆藏) ■李敏 赵凯

郑思肖是谁?

一位出生于13世纪中国南方的画家,一位爱国者,一位遗民。

他的画在海外颇受关注,分别藏于日本大阪市立美术馆、美国弗利尔美术馆和耶鲁大学美术馆。但在国内只有少数业内专家、学者、藏家才知道他的名字。郑思肖最为人所称道的是他画的“无根兰”,围绕着“无根兰”的意象,曾引发许多学者的遐思和讨论,大多数学者认为这些作品是郑思肖的内心投射。

让我们跟随他的作品走进他的心史。郑思肖祖籍福建连江,原名已不可考,1241年出生于南宋临安(今杭州),父亲郑震是儒士,曾任书院山长,因此,郑思肖自幼浸润在经史与墨香中。14岁的郑思肖随父迁居吴门(今苏州),自此扎根姑苏。他在这里游学四方:去泮宫听儒士讲经,去太学与同窗论道,沿运河南下见临安市井的繁华,也见江南水乡的耕读人家。后来他成了太学上舍生,准备参加下一步的科举考试。

正在郑思肖踌躇满志时,时间来到1267年,忽必烈率军大举攻打南宋,直指襄、樊二城——这座“国之西门”若失,长江防线便会门户大开。消息传到吴门时,郑思肖再也坐不住了,史载他“叩阍上疏”,字字直指权奸误国,将帅无能,主张革除弊政。可彼时的南宋已被贾似道之流把持,奏折石沉大海,他反遭打压,自此停笔并隐姓埋名。站在临安城外的钱塘江畔,看着江水东流,他第一次尝到“有心杀贼,无力回天”的苦涩。

就在郑思肖即将迎来不惑之年时,1279年,崖山海战战败,陆秀夫负8岁幼帝赵昺投海,南宋的国号,永远停在了这一年。

遭受了亡君亡国、丧父丧母等一系列重大的打击,没了国土的依托,没了身份的归属,人还剩什么呢?那么,拿起笔吧,作品就是自己。

他给自己改名“思肖”,“肖”是“趙”字的部首,意为“思赵”。取号“所南”,坐卧必朝南方。书房命名“本穴世界”,拆字来看,“本”是“大”与“十”,“穴”恰如“宋”的宝盖头,合起来便是“大宋”——在元人的统治下,他只能用这些隐秘的文字游戏,在方寸书斋里勉力维持着自己的信仰。

无根兰就是在这个时期画成的,承载了他无处安放的对故土深沉的爱和他自己身份的定位。

“兰”这一自然草木经过孔子与屈原的书写,被赋予诸多价值品性,成为高洁君子的象征。有宋一代,士大夫对“兰”之喜爱达到高潮,尤其是以苏轼为代表的文人群体,他们不仅创作了数量丰富、特征鲜明的兰花诗词,还开创性地将兰花作为一个独立画题引入绘画,譬如苏轼创作的与兰有关的题画诗《题杨次公春兰》与《题杨次公蕙》。到了南宋,无论是画兰还是颂兰,在风格表达上都已十分成熟。

郑思肖延续南宋的诗画风格,独创无根无土的墨兰画。据《宋遗民录》载,郑思肖“精墨兰,自更祚后,为画不画土,根无所凭借。或问其故,则云:地为番人夺去,汝犹不知耶?”

元末明初的画家倪瓒曾在郑思肖的《墨兰图》后题诗:“秋风兰蕙化为茅,南国凄凉气已消。只有所南心不改,泪泉和墨写离骚。”“泪泉和墨”四个字,道尽了这幅画的底色。

曾经无数个失眠的深夜,郑思肖独行荒野,望南痛哭,而后归而作画。

“宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中”。晚年的郑思肖,愈发孤绝,写道“幅巾藜杖,独行独住、独坐独卧、独吟独醉、独往独来古阖闾城。”短短一句,出现8次“独”字,郑思肖晚年茕茕孑立的形象跃然纸上。

这份孤绝更是他与元人保持距离的状态,当元官携重金求画,他持砚台斥:“头可得,兰不可得!”卖画只择“义人”——南宋遗民或不仕元的隐士。

所谓遗民,在历史学上是指在政治上拥护前朝反对新朝的人。郑思肖坚守遗民的身份,在《墨兰》这首诗中写道“凄凉如怨望,今日有遗民。”

郑思肖的执念,不只在画里,更在文间。1283年,他将毕生诗文、政论辑为《心史》,用铁函密封后,沉进苏州承天寺古井。

这一沉,便是355年。

直至明崇祯十一年(1638年),苏州大旱,僧人在清理井底时意外发现铁函。

彼时明朝风雨飘摇,后金犯边、义军四起,一如当年南宋。《心史》重见天日,明朝兵部尚书张国维读罢“毛发耸竖,声泪俱下”,福州人、明代文坛领袖曹学佺将其与《正气歌》并称“天地间至文”;南明时福州学生方润重刻,疾呼“读此不泣者非忠臣”。清军南下,江南文人捧书夜哭,从文字里寻找抵抗的勇气。

近代梁启超读《心史》,叹“未尝有振荡余心若此书之甚者”,称其“精神与中国永无尽”;无产阶级革命家吴玉章更将它与《满江红》《正气歌》并列,言其“坚强胜利自信心”。可见这份气节早已融入民族精神血脉。

“惟有固穷心不改,左经右史足清娱。”郑思肖把这份气节坚守始终。1318年,87岁的他临终嘱友唐东屿:“书牌位曰‘大宋不忠不孝郑思肖’。”

郑思肖在漂泊离散的被弃置感中,借助历史长河中的先贤,来获得自己存在的精神支撑,并通过自我定义以及与自我身份意识相关的描绘,进一步强化遗民身份认同。即便是抗元之战已接近尾声,他还是坚持以力透纸背的书写,展示遗民志士坚定不移、不屈不挠的文化立场。

2025年的一天,笔者偶然在一间餐厅用餐,发现桌面的台布上印着藏于日本大阪市立美术馆的那张“无根兰”。追问之下,方才得知,店主是一位闽籍归国华侨,在海外打拼时偶遇这件作品,无法自已,声泪俱下。之后就将“无根兰”作为自己的精神图腾,摆放在店里,让所有顾客看到。

郑氏之兰,形无根,魂却深植五千年中华文化之土壤。念念不忘,必有回响。