烽火里的低语——南洋华侨的抗战坚守

文章字数:5028

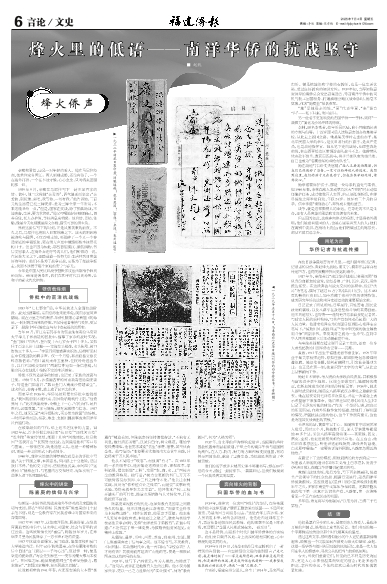

一九三二年的抗日笺印着“同胞速起!抗日救国!”字样。(来源:泉州通APP)

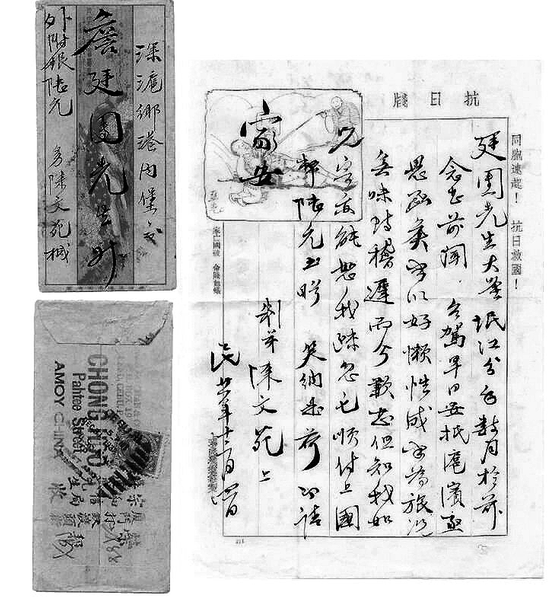

一九三二年的抗日笺印着“同胞速起!抗日救国!”字样。(来源:泉州通APP)  一九三九年五月十九日,马来西亚《光华日报》刊登的白雪娇家书。(资料图)

一九三九年五月十九日,马来西亚《光华日报》刊登的白雪娇家书。(资料图) ■ 赵凯

章嶙和君哲,应是一对年轻的爱人。他在马尼拉经商,她常住家乡晋江。两人刚刚成婚,还没有孩子,一个在海外打拼,一个在本地守候,心心念念,只为将来团圆的那一日。

1939年9月,章嶙在马尼拉写下一封不足百字的信。信中,他三次称她“亲爱的”,语气温柔而坚定:“亲爱的,别犹豫,来吧,我等你,一切有我。”他告诉她,三百元的生活费已托三婶安排,是为三婶全家一年所用,本来还能多给一点,“但是,国家在抗战,除了捐款助战,不能吝啬,生活,要力求简单。”他又叮嘱她好好照顾自己,调养身体,托人办护照,等好消息来相聚。他自信、妥帖、体贴,像是今天电视剧里温文尔雅、踏实可靠的男主角。

然而这封信写下的时刻,正是风暴袭来的前夜。不久之后,马尼拉也将陷入日军铁蹄之下。战火的阴影跨越海峡与国界,不仅吞噬土地,更碾碎了一个又一个普通家庭的幸福想象,更在悄无声息中摧毁那些本该开花的日子。但也正因为如此,那些奋起抵抗、捐钱捐物、书信安慰亲人、在海外奔走呼号的人们,他们所做的一切,在民族大义之下,还隐藏着一份努力让生活回到日常美好的坚持。他们不是为了战争而战,而是为了把战争赶走,找回本该属于每个家庭的安宁与春光。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年沧海桑田,我们在和平时代以史为鉴,让和平的薪火代代相传。

银信载烽烟 侨批中的南洋抗战线

1937年“七七事变”后,中华民族进入全面抗战阶段。战火迅速蔓延,东南沿海也未能幸免,闽南乡里风声鹤唳。而在万里之外的南洋,华侨们紧紧心系着祖国的命运,一封封跨洋而来的侨批,不仅传递着亲情与关怀,更记录下一段段中华民族在血与火中奋起抵抗的历史。

当年10月,晋江东石郭岺乡的郭章纯在寄给马来亚太平埠儿子郭燕趁的回批中,描摹了家乡的战时实况:“ 金门被日军所占,登岸捉十六七岁女子四十多人,又抓壮丁百余人带上战船……安海车头被炸,水头街尾、衙口街伤三十多人……”字里行间情感真实炽热,仿佛听见村庄中惊慌逃散的脚步声。仅一个月后,郭燕趁岳父蔡长呌亦致信称:“前日敌机来炸五里桥,住民纷纷逃出外乡,以后不知欲变如何?”两封信件宛如一条信息链,勾勒出民众在战乱中惶惶不安的生活景象。

侨批不仅传达战争的惊雷,也记录了家族的流离与迁徙。1938年5月,沙捞越古晋的刘甫盈寄信给南安妻子,写道金门陷落后,“数百金门人南渡沙捞越谋生”。战火所迫,妻离子散,故土成了回不去的梦。

而更早在1935年,华侨吴镜明便在侨批中敏锐指出:“我国轮船则不能往来,别国轮船则帆行无阻。”他愤然写下:“此次我敌战争,全赖上下一心,军民合作,最后胜利,必属我国。”字句简练,却充满激愤与信念。 1937年之后,他又记录“南洋捐赈灾,买公债为救国”的场景,一时间举侨而动,捐款、募金、支援祖国战事成为南洋华社普遍行动。

在敌焰最炽的年代,纸上也不乏抗争的力量。自1932年起,许多侨批信纸使用“抗日笺”“还我河山笺”“ 胜利笺”等宣传笺纸,纸面上印有“同胞速起,抗日救国”“还我河山”“长期努力抗战,达到最后胜利”等口号与图案。一张张信笺,既是通信工具,也是一种精神标识,更是一种文印形式上的动员令。

1940年,菲律宾怡朗的傅梦痕在致母亲的侨批中写道:“关于回国之事,本甚容易,但因路上十分危险,是以欲归不得。”他的文字悲切,信纸底色浅黄,中间四字“还我河山”赫然在目,与笔墨内容交相呼应,宛如奏响了一曲催人泪下的家国合唱。

烽火中的讲堂 陈嘉庚的信仰与兴学

如果说一封封侨批传递着海外华侨对战乱家国的关切与支援,那么“华侨旗帜 民族光辉”陈嘉庚的几十封亲笔书信,则是一位教育家在民族苦难中对国家未来的深情回响。

1932年至1957年,这位南洋巨商、民族脊梁,在给教育襄助者的书信中,从未停止对国家、社会与青年的责任思索。这些纸短情长的“嘉信”,跨越25年岁月,在烽烟岁月里为民族保存了一方书声不绝的讲堂。

1937年抗战全面爆发,厦门陷落,集美学校和厦门大学被迫内迁。时年63岁的陈嘉庚,在给校董陈村牧的信中自述“血气衰退……手与心违”,但话锋一转,便是坚定的使命感:“每念先到梓里……莫非为厦大事与本校计”。在国难之际,他反复勉励师生“务希坚持毅力,勇志镇定”,“加强国家精神、复兴民族之贯输”。

抗战最艰难的1941年春,西迁至安溪的大本营“集通行”被迫关闭,但陈嘉庚仍坚持清偿存款,“不拘有无利息,概行清还为要”,以诚信自守,树立典范。哪怕学校经费艰难,他也要求减免“贫生”学费、宿费,甚至伙食全免。他写信说:“本校要求代表闽南大众贫生出路,计造将来千万人民幸福。”

他从不局限于“收容”,而强调“育才”。在1937年的一系列信件中,他密集论述师资培养、课程改革、学科拓展,提议新增“工科”,发展“农、商、水、工”四校齐全的教育格局。他写道:“极力变更新的科目,万万不可依倚容易办到师、中二科之株守不化。”他关注农林实践,反对为“作种植营业之性质”,而是要“实事研究试验,为将来教导农夫之实益”。他评估水产校、工校开罐头厂的可行性,推演市场销路与人才转化率,目光敏锐而不盲动。

陈嘉庚重视教育现代化,也深知教育是国家之间最持久的较量。他多次提出赴江浙考察,“向诸实业科求为本校特出路”。对侨生教育,他更寄予厚望。他主张“凡无须本校收容者,本校应让之避之”,避免与其他学校恶性竞争;同时,支持“南洋贫侨子弟教育”,在信中写道:“不论贫富子弟一律免费,为鼓励侨胞爱国起见,而精神上收效。”

从缅甸、暹罗、爪哇、西贡、苏岛,到泉州、安溪、厦门,陈嘉庚奔走于信与事之间。他不倦书写,不厌教育,不问回报。在动荡时代中,他一再自问:“学校存否?人才尚有否?民族尚能再起否?”而他的笔,便是一根根试图点亮这些问号的火柴。

1937年,他写下:“西哲云:当为人模范,勿模范于人。”这句话,或许正是他教育人生的注脚。他不仅为国家兴学,更以一己之力诠释何为“实业报国”,何为“教育救国”,何为“人格为师”。

1937年,当北平的卢沟桥响起枪声,当闽南的渔村因敌机轰炸而冒起浓烟,千里之外的南洋华侨与祖国同仇敌忾,在人力、物力、财力等方面积极支援祖国,有的甚至回国参战,献出了宝贵生命,为抗战胜利作出了卓越贡献。

他们的名字或许未被历史课本郑重书写,却在80年后的今天,通过一封封家书、一篇篇日记,让我们触摸到一个民族最真实的温度。

奔向烽火的背影 归国华侨的血与书

1939年,菲律宾一位名叫“树妹”的华侨,在给亲属的侨批中这样写道:“環侄正整装乘舟返国……不是回家省亲,乃是为国当兵服务而去。”这位青年志在沙场,家人虽劝阻未果,最终含泪送别。他先赴内地训练五个月,再前往各地担任民兵教练。他的理想不仅是上阵杀敌,更是要让“全国人民都武装起来,一致反日”。

这不是特例,而是那个时代归国华侨群体的真实缩影。他们来自南洋各地,身上流淌的是相同的血,心中燃烧的是共同的火。

1939年5月19日,《光华日报》马来亚版刊出了一封特别的告别信——白雪娇写给父母的临别留言:“走之前,我是难过极了……家是我所恋的,双亲弟妹是我所爱的,但是破碎的祖国,更是我所怀念热爱的……我希望我能在救亡的汪流中,竭我‘一滴’之微力。”

白雪娇,福建泉州安溪人,出生于1914年,马来西亚归侨。曾是槟城协和学校的女教师,也是一位生活优裕、受过良好教育的知识女性。1939年初,当得知陈嘉庚领导的南侨总会发出召集通告,号召南洋华侨中的司机与技工回国服务、打通滇缅公路抗战命脉时,她毫不犹豫,化名“施夏圭”报名参军。

“ 施”是她母亲的姓,“夏”代表华夏,“圭”谐音“归”——私下归来,为国而归。

另一位名字更加响亮的归国华侨——李林,则将“一滴微力”演化为沙场冲锋的惊雷。

李林,原名李秀若,幼年侨居爪哇,自小目睹殖民者的专制与侮辱。十四岁回国后入读陈嘉庚创办的集美学校,从此走上救国之路。她是集美学村走出的赤子,是北平民国大学的学生,是抗日游行的红旗手,是共产党员,也是战地指挥官。她从笔下走向战场,从课堂奔赴前线,在山西晋绥边区带领游击队战斗不息。她曾带队伏击敌军骑兵,缴获百匹战马,将步兵部队变为骑兵连,自己也成为“名震晋绥的双枪女队长”。

她在战地写信给丈夫屈健:“敌人又要发动围剿,但我们已经做好了准备,一定可以粉碎敌人的进攻。我写到这里,我们的孩子又在乱动了,但我会保护好他的,请你放心。”

她承诺要保护孩子,那是一位母亲的直觉与柔情。但1940年春,李林在敌人发动第九次大“围剿”时主动担任掩护任务,成功使数百人突围,自己却孤身断后,在弹尽援绝之际举枪自戕,年仅24岁。她怀有三个月的身孕。信中承诺“请你放心”,却终成未竟的遗言。

战争,就是这样撕裂人的命运。它夺走的不只是生命,还有人最真挚的承诺和本该拥有的未来。

但正因为如此,这些奔向烽火的身影,才显得格外清晰:他们是爱着祖国的人,也是心里装着亲人的人;他们在离别中流泪,在战场上流血;他们明知回去的路很长,却从不曾后退半步。

用笔为炬 华侨记者与抗战传播

在抗日战争最艰苦的岁月里,一批归国华侨以记者、记录者的身份,奔赴烽火战地,用文字、摄影作品将真相传递四方,也将民族精神投向更远的海外。

1937年冬,辜俊英以“南洋华侨战地记者通讯团”领队身份自新加坡出发,途经香港、广州、长沙、武汉,最终抵达延安。在这段奔波与战火交织的旅程中,他以“洪涛”为笔名,撰写了超过10万字的《洪涛日记》。这本483页的精装红皮日记,如今珍藏于泉州华侨历史博物馆,成为研究华侨抗战和南洋支援运动的重要原始文献。

日记记录了所见所闻:日军暴行、百姓苦难、国民党政府的腐败,以及八路军在敌后坚持斗争的英勇画面。他不只是写实,也写情——他写毛泽东亲自接见记者团,写延安人民的质朴精神,写共产党如何动员起最广大的人民力量。他请求毛泽东为《南国日报》题词,毛泽东亲笔写下:“援助祖国,战胜日寇”“为中华民族的独立解放而斗争”两副手书。辜俊英将之视为一生珍宝,直到中华人民共和国成立后主动捐献党中央。

与辜俊英同期在延安展开记录工作的,还有一位令人肃然起敬的归国华侨女记者——黄薇。

黄薇,1912年出生于福建龙岩书香世家。1929年毕业于集美学校师范科,原拟任教,却因拒绝包办婚姻而遭拒聘。她怒笔登报,批判封建陋习,引发社会强烈关注。也正是在那一刻,她意识到“文字的力量”,从此立志从事新闻工作。

她赴日本留学,考入明治大学政治经济系,并积极参与留东进步学生组织。抗战全面爆发后,她辗转东南亚,在新加坡成为《星洲日报》特派记者。1938年,她进入战时武汉前线,随后应八路军武汉办事处之邀前往延安。她在延安受到毛泽东多次接见,并在一次宴会上表示希望留下参加革命。她后来在回忆录《风雨人生》中记录了毛泽东对她的建议:“作为一个华侨记者,把自己的所见所闻,向海外侨胞作宣传报道,使他们了解祖国的情况,增强抗战必胜的信心,这个工作很有意义,这也是为祖国抗战做出的贡献。”

毛泽东的话,黄薇牢记于心。她随陕甘宁慰问团深入敌后,历时三个月,跨越数千里,深入晋察冀等根据地40多个县,采访八路军高级将领——聂荣臻、贺龙、萧克、左权,也走进最前线的伤兵营地。在五台山,她结识白求恩医生,听他讲述前线缺药、缺设备的窘境。白求恩叮嘱她:“一定要告诉海外同胞,八路军急需医药物资。”

黄薇记下了这份嘱托,用她最擅长的方式响应——写出感人肺腑的通讯《国际主义战士白求恩》,发表于《星洲日报》,在南洋华侨圈引起强烈共鸣。

黄薇以战地为纸、敌后为笔,写下百余篇通讯,报道共产党领导下的民众抗战、揭露日寇暴行、动员南洋华侨援助前线。这些报道在《星洲日报》《星洲晚报》连载半年之久,多家东南亚华文媒体争相转载。无数侨胞从她的笔下第一次真正认识共产党、八路军,第一次清晰看见一个正在奋起反击的祖国。

多年后,萧克将军为她题词:“以笔为剑,当得三千毛瑟枪。”

结 语

他们是漂泊异乡的儿女,是挥别亲人的爱人,是跋涉万里的归国者,是战地上拿笔的记者。他们书写的每一个字都鲜活地传递出那个时代最真实的温度。

透过这些文字,那些看似细小的个人记忆被重新拼缀起来,映照出一个民族如何在裂变与战火中凝聚、奋起。这是一场华侨与祖国共同写就的抗战记忆,也是一代人如何在私人的情感中,寻找公共的担当与信仰的回响。

今天,当我们重读它们,听见的已不只是历史的回音,更是人心中那份温柔而坚定的信念:无论多远的距离、怎样的命运,个体的悲欢总是与时代的脉搏紧紧相连。