在马尾想起林纾的翻译

文章字数:2255

◀资料图

◀资料图 在福州市马尾区中国船政文化博物馆里,一幅有着众多人物合影的图片,让我一眼看见了严复、魏翰和王寿昌,想起了林纾与王寿昌合译的第一部作品《巴黎茶花女遗事》。顿时,当年写《译界奇人——林纾传》的场景,一幕幕闪现。尤其想到林纾埋葬了结发妻子刘琼姿后,精神一蹶不振,做什么事,吃什么东西都寡而无味。他睹物思人,陷入深深的怀念里。

那时候,林纾老友丁和轩常来他家里陪伴,另有高氏三兄弟为了安慰他,约了表兄魏瀚以及表兄的同事王寿昌一起相聚。魏瀚与王寿昌都是刚从法国留学回来,亦都在福州船政学堂任职。

某日,船政学堂的王寿昌见林纾郁郁不乐,觉得长此下去对身体不利,突然想起自己在巴黎时读过小仲马的《茶花女遗事》,那故事也许会吸引林纾,何不自己口述,让他来笔录呢?这突如其来的想法,让王寿昌欣喜不已。于是王寿昌对林纾道:“我读过一部小说,小仲马的《茶花女遗事》,那故事非常感人,我口述,你笔录,把这部小说翻译出来如何?”

林纾听后哈哈大笑:“我不懂西文,如何翻译小说?翻译,能听口述翻译吗?”王寿昌道:“怎么不能?我用大白话讲给你听,你知道那意思后写成古文就行。”林纾觉得王寿昌说得有道理,亦想起严复翻译《天演论》时,曾和他说过“依原文、意译,借题发挥。”林纾想何不试一试呢?然而,林纾微笑着对王寿昌道:“一个不懂西文的人翻译,被人笑话也!”王寿昌见林纾没答应,让站在身边的魏瀚求情。两个人七嘴八舌,再三邀请,林纾便开玩笑道:“须请我游石鼓山乃可。”

“当然可以啦!”王寿昌声音响亮地说,并约定了出游日子。两个人就这样一唱一和,说干就干。在前往福州鼓山的船上,王寿昌手捧法文原著,口译小说内容,林纾则“耳受手追”。

林纾听着听着,很快就译下了开篇:“小仲马曰:凡成一书,必详审本人性情,描画始肖;犹之欲成一国之书,必先习其国语也。今余所记书中人之事,为时未久,特先以笔墨渲染,使人人均悉事系纪实。书中最关系之人,不幸夭折,而余人咸在,可资以证此事:始在巴黎观书者,试问巴黎之人,匪无不知,然非余亦不能尽举其纤悉之事;盖余有所受而然也。”

渐渐地,林纾被《茶花女遗事》中女主人公的悲惨命运吸引;很多次他想起了福州名妓谢娘,在她最需要他帮助时,他却逃之夭夭,想起后来谢娘郁郁而死的场景,林纾情不自禁地放声大哭。于是小说中的人物和现实中的故事被绞绊在一起,让他的情感借着泪水喷涌而出。

王寿昌见林纾为小说中人物的悲惨命运哭得撕心裂肺,也被其感染得哭泣起来。船老大是河南人,一时慌了手脚,以为出什么事了赶紧靠岸,得知两个人竟是为小说中的人物命运而哭,不禁哈哈大笑,道:“又不是你家的事,哭啥哩?”林纾止住了哭道:“人非草木,情何以堪啊!”

晚上回到家,林纾望着亡妻的遗物,又悲泣了一阵。静坐下来后,他翻看白天的译稿,忽然想西洋人做小说,是完全与中国古典小说不同的创作方法。这是一种抓人眼球、感人肺腑的新意,这样的新意的确令他着迷。因此,通过小说他仿佛看到了西方世界的一个社会缩影,大大地拓宽了视野。为此,他兴奋着,翻来覆去睡不着。第二天一早,他与王寿昌又来到了船上,继续他们的合作。

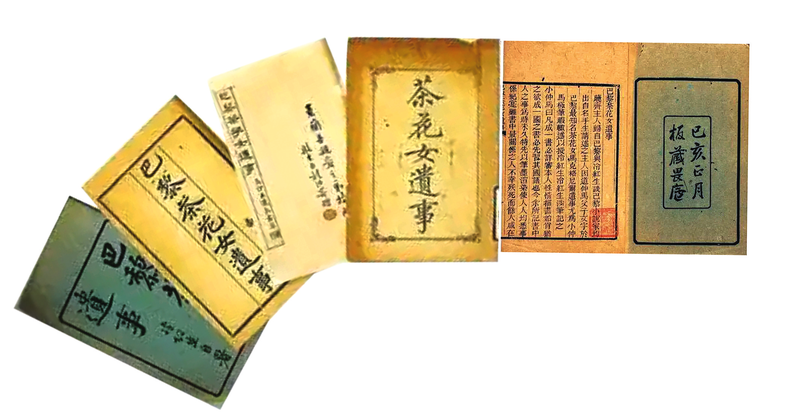

功夫不负有心人,林纾与王寿昌很快就把法国作家小仲马的《茶花女遗事》全部译完了。林纾把书名改为《巴黎茶花女遗事》,并署名冷红生;王寿昌署名晓斋主人。因为读书人始终视小说为“小道”“稗官野史”。在士大夫心目中,小说甚至还不能称之为文学,登不了大雅之堂,只可私下品味,地位远不及诗歌、八股文章,乃至经史子集。

完成了《巴黎茶花女遗事》译稿,林纾仿佛完成了一件大事,心里顿觉充实和轻松。而王寿昌呢,很快把译稿交给了他的同事魏瀚托其出书。后来谈及翻译此书,林纾道:“余既译《茶花女遗事》,掷笔哭者三数,以为天下女子性情,坚于士夫,而士夫中必若龙逄、比干之挚忠极义,百死不可挠折,方足与马克竞。”

到了腊月,家里有了一些腌制的鱼和猪肉,林纾便用绳子将其挂起,屋里年味添了不少。只是家中人少,长子林珪经常不在家,还是显得冷清和寂寞。林纾睹物思人,仍然会想起亡妻刘琼姿。一想到她,他总是眼泪汪汪。好在有一个消息传来,他和王寿昌合译的、先前由魏瀚出资交福州城内著名的刻书匠吴玉田镌版的《巴黎茶花女遗事》,马上要在福州印行,也就是说很快公开出版了,这让林纾心里高兴。大半个月后,飘着油墨香气的书本,书末有“福州吴玉田镌字”的样书,出现在林纾眼前。

然而,令林纾没想到的是《巴黎茶花女遗事》一经出版,立即风行大江南北。仅三个多月,“素隐书屋”委托维新派办的《昌言报》馆改用铅字重印,发行量更大,汪穰卿刻本问世了。传统文人阅读后,认为其“刻挚可埒《红楼梦》。”知名作家邱炜菱评价道:“好语穿珠,哀感顽艳。但读者见马克之花魂,亚猛之泪渍,小仲马之文心,冷红生之笔意,一时都活,为之欲叹观止。”诗人陈衍说:“《巴黎茶花女遗事》小说行世,中国人见所未见,万本不胫而走。”

说真的,林纾做梦也没想到自己不懂西文,却奇迹般地依靠他人口译、自己笔述的方式获得了成功。这成功可以说是对他翻译方式的认可,也激发了他探索西方文学的好奇心。

有时,林纾会坐下来静静地思索,命运真是不可捉摸,自己在会试道路上屡试不第,白白丢掉了15年的青春岁月。48岁的他,却凭一本翻译小说红遍大江南北。人生是否可从50岁开始呢?如果可以,那他觉得还有更多的事业可干呢!林纾这么一想,顿觉年轻了10岁。

走出中国船政文化博物馆,我的思绪还沉浸在林纾最初翻译《巴黎茶花女遗事》的故事里,身旁的同行好奇地问我:“一个不懂外语的人,如何翻译名著?” (顾艳)