大田与集友银行的不解之缘

文章字数:2776

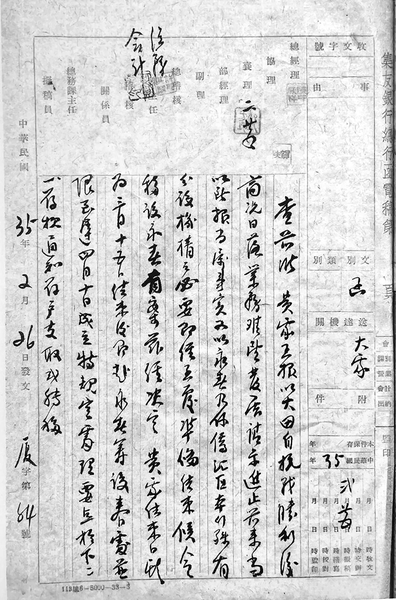

▲集友银行关于结束大田通讯处业务的函(出自《集友银行档案选编》)

▲集友银行关于结束大田通讯处业务的函(出自《集友银行档案选编》) “今年是集友银行在大田设立县级机构80周年,这是抗战时期集美校董会践行陈嘉庚先生实业养校、以商养校、以行养校理念建树的一面金融旗帜,也是职业教育‘学践并行’的成功典范。”4月7日,在大田“第二集美学村”内的“集友银行”旧址展厅里,讲解员范立洋向到访的游客介绍。

抗战时期,集美学校被迫分迁到安溪、大田和南安等地办学。1941年,太平洋战争爆发,支援祖国抗战的东南亚各国华侨惨遭迫害,陈嘉庚也隐身匿迹,靠侨资办学的集美学校顿时陷入困境。为“谋集美学校永久经济基础”,集友银行创立。1945年3月15日,集友银行在大田成立通讯处,办理存款、放款、解付侨汇、汇兑等业务。

艰难办学 吸纳侨资

“集友银行源自大田,根在永安;商校搭架,各地开花;以行养校,延宕至今。”范立洋说。

范立洋的父亲范鸿声是集美高级商校的学生。多年来,范立洋牢记父辈的嘱托,利用业余时间寻校友、访故人、查档案、找资料、核史实,培训解说员、接待各地师生、联络集美校友等,在同事和亲友的共同努力下,收集到了相关资料180万字、历史照片200多帧,还原了集美高级水产航海、农林、商业3所职业学校抗战时内迁的历史风貌。

抗日战争全面爆发,日寇侵入金门,厦门随后沦陷,爱国华侨领袖陈嘉庚决定将在家乡集美创办的学村各校迁往内地。1939年1月,集美高级商业职业学校、高级农林职业学校、高级水产航海职业学校辗转迁入大田县,定名为“福建私立集美联合职业学校”,共有师生14个班614名。

“大田地处闽中,山高林密,物产富庶,乡风淳朴,并且与闽南地缘相近、语言相通,有利于学校的生存与发展。”范立洋介绍。

初到之时,学校借用大田文庙、朱子祠等处办学。不久,学校遭日机轰炸,损失惨重,师生们被迫迁往城郊的玉田村。当时,学校全凭陈嘉庚一己之力维持办学费用,异常艰难。

随着太平洋战争爆发,东南亚各国先后沦入敌手。为弥补战争经费的不足,以达到“以战养战”的目的,日军在东南亚各国对华侨发起“肃清运动”,疯狂迫害华侨,并要求华侨给日本捐钱。1942年1月,日军占领菲律宾首都马尼拉,陈嘉庚劝说陈六使、李光前等亲友汇款回国,既可避免被日本侵略者剥夺,也能在战后用这些资金创办银行和实业、吸纳南洋闽侨资金、帮助祖国发展实业。于是,陈六使等人将800多万元分批汇回国内,转交闽南救济会陈村牧、陈水萍,嘱咐“集美学校如需用,可以支取”。

“陈嘉庚作为华侨领袖,支援祖国抗战,成了日军的‘头号通缉犯’,他只好隐姓埋名、东躲西藏避难。”范立洋说,1942年2月初,陈嘉庚在印尼辗转避难,隐身匿迹三年八个月,与集美学校失联。由于企业停产、侨汇中断,集美学校许多侨生连吃饭都成了问题。加上学校分迁费用浩繁,各校陷入了经费断源的困境。

如何破解办学经费“无米之炊”困难?主持校政的校董陈村牧带领同仁,群策群力,发起“一个老师至少领养一个侨生,直至他们毕业”的认养侨生活动。同时,陈村牧带头降薪三分之一,倡议全体教师“减薪养校”,发动“校友养校”,维系了学校的运转。

银行设立 以行养校

1943年末,陈六使等人的汇款全额拨付到账,集美校友捐资筹款也源源不断,让集美学校走出了关门停办的绝境。然而,因战局动荡,物价上涨,货币贬值,巨额汇款处于随时被稀释殆尽的风险。

“我父亲生前曾多次说起,大田集美商校中有许多经济学家、金融专家。”范立洋通过收集到的资料还原当时的情况,陈村牧校董多次咨询老师们,商议资本如何筹集、保值、增值,以保证集美学校持续稳定发展。教师们依照陈嘉庚“实业养校”“以商养校”的办学理念,向校董会提出了“以商养校”“以行养校”的建议,主张采用兴办实业创建“集友银行”以抵消资金缩水的对策。

陈村牧集中大家的意见,与陈嘉庚亲友、知名校友沟通,主张获得了认同,拟将集友银行总行办在永安。他又多方奔走,最终取得了财政部核准,获批开设集友银行。

陈嘉庚的儿子陈济民(陈厥福)、陈厥祥于1942年4月辗转回国,与陈村牧一起参与筹建集友银行工作。

1943年10月1日,集友银行正式成立,资本总额为400万元,总行设于永安。陈嘉庚被推举为董事长,陈厥祥任常务董事兼总经理,陈济民任常务董事,叶道渊、陈村牧、陈六使、李光前、陈博爱、叶采真为董事,丘汉平、陈国庆、陈康民为监察人。集友银行的创办者们克服种种困难,陆续在广西柳州、福建泉州等地开设了多个分支机构,银行沟通侨汇、办理贷款、招收存款、票据贴现等业务顺利推进。

1944年,集友银行筹划设立大田、福州等分支机构。1945年3月10日《大田民报》头版刊登了一则集友银行开办的广告,广告词如下:为华侨金融机构;辅助教育发展实业;办理银行一切业务;手续简捷服务周到。当年3月15日,集友银行正式在大田成立通讯处,地址位于县城关东街口,办理存款、放款、解付侨汇、汇兑等业务。同年9月,福州办事处成立,地址在万寿路10号。至此,集友银行发展初具规模。

范立洋说,银行管理人员和业务骨干,多为商校的校友,泉州、大田、柳州、东兴、福州等分支行处的经理,分别由吴再钵、叶贻彬、叶振汉、卓神荣、郭鸿忠(郭季芳)等校友担任。

实践基地 学以致用

抗战胜利后,集友银行总行于1945年10月迁至厦门,集美高级商业职业学校及高级农林职业学校陆续返回厦门集美。1946年3月15日,集友银行因大田“商况日落,业务难望发展”,决定结束大田通讯处的业务,迁设永春。

1948年1月1日,集友银行改名为集友商业银行总行,资本国币400万元,股东大部分为海外华侨、厦门大学及集美学校校友,成为名副其实“集友”的银行。

“集友银行是很好的实践基地,商校师生们在这里学以致用,叶贻彬、叶振汉、卓神荣等人成长为各地分行的业务骨干。”范立洋说,集友银行为集美学校发展提供了坚实的资金后盾,奠定了“华侨资金与祖国建设事业联系合作之初基”,成为集美学校在艰难困境中得以存续的重要支撑。

集友银行在章程中设定:每年所得的净利先提20%为集美学校经费,其余提10%为奖学金和社会事业补助金,除专题固定比例尽力补助集美学校,另设教育资金,多方式补助社会教育事业,扶持服务社会事业,数十年延续至今。自“以行养校”模式开创以来,集友银行为集美学校注入的资金比例实际上超过了章程比例,许多股东长期以来都把得到的分红与股息捐给了集美学校,让学校有了一个长期稳定的经费来源,在抗战最艰难的时期不仅没有关门停办,还扩大了办学规模,学生总数从内迁前的1000多人增加到战后的3000多人。

集美学校在大田办学期间,创造了抗战文化教育和华侨文化教育的奇迹,锻炼成长了邱方坤、吴再钵、叶贻彬、叶振汉、卓神荣、郭鸿忠、陈福例、陈维罴、周国英、叶枝发、吴湘泽等一大批金融界精英,为战后中国的复兴、新中国的建设乃至东南亚的经济复苏作出了重要贡献。

2017年,集友银行的领导到大田“第二集美学村”访问,表示要为幸存下来的校舍修缮出力,随后拨付100万元用于修缮校舍的试点工作。

(叶紫妍 黄宇婷)