画山的人

文章字数:2045

▲《笔写神山》

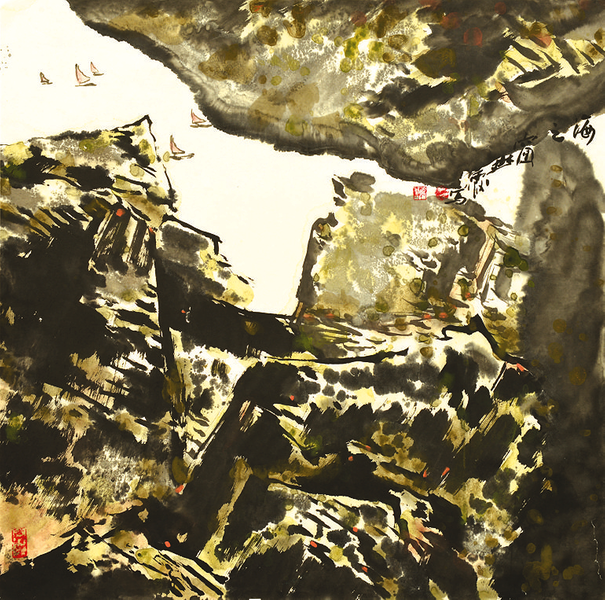

▲《笔写神山》  ▲《海之窗》

▲《海之窗》  ▲《神山情石》

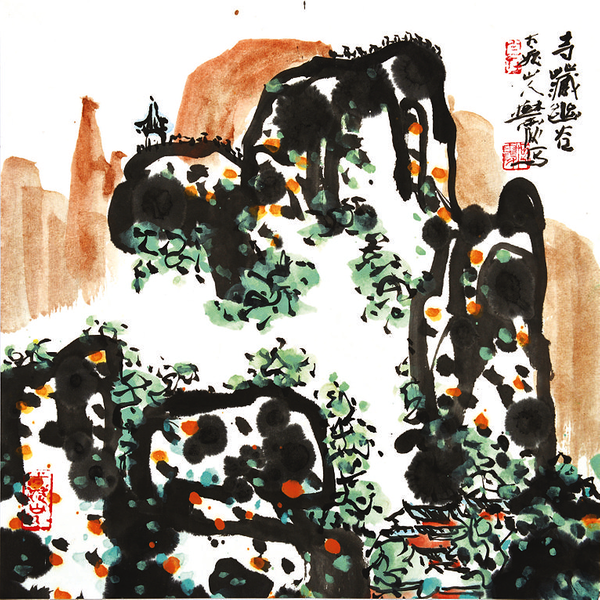

▲《神山情石》  ▲《寺藏幽谷》

▲《寺藏幽谷》 马树霞,1935年出生于福鼎,副研究馆员,中国美术家协会会员。曾任福鼎市文化馆馆长、福建省美术家协会常务理事、福建省水彩协会常务理事、太姥画院院长。1956年起,作品多次参加全国、省、市美展并获奖,在江苏省美术馆举办个人水彩画展,部分作品被江苏省美术馆收藏。近年来,创作的太姥山题材中国画作品先后参加国韵文华书画院、鲁迅纪念馆、北京世纪坛等组织的艺术展,作品被多家美术馆及专业艺术机构收藏。

得造化钟爱,亿万年前,东海之滨隆起一座奇崛之山,又经亿万年风抚雨沐,造就奇绝胜景。山光水色与耳目相接,“杂然有触于中,而发于咏叹”,诉诸笔端,描摹于纸上,日积月累,成就名山人文,成为自然胜景之外的又一道“美丽风景”。从唐代为太姥写诗、作文的薛令之、林嵩,为峰岩作画、命名的师待、林陶开始,千百年来,无数文人墨客倾倒于太姥美景,寄情于山,创造了大量精神产品,不断丰富太姥山的人文内涵,马树霞是其中一位。

1935年8月出生的马树霞20世纪50年代就读于福安师范学校。1956年,由于马树霞对美术表现出浓厚的兴趣和出色的天赋,老师希望他毕业后去省里继续深造,就让他画一幅油画作推荐用。未曾想,这幅“报考”用的画却被省里的老师推荐去参加当年省文化厅、团省委和省文联举办的青年美术作品展览,并获得了三等奖。

这对还是学生的他是莫大的激励,而那一幅油画,画的就是太姥山。

翌年师范毕业,他被分配到福鼎县文化馆,这使他有机会参与接待来自全国各地的画家,特别是陪同他们上太姥山写生。期间,他发现外地画家很难画出太姥山的美。大家认为,太姥山“特立独行”的山峰和岩石“有峰无脉”,很难入画。

家山美景却很难入画,这使他很苦恼,他决定破解这个难题。于是一个画家与一座山的“对话”从此密集进行,他与太姥山“相看两不厌”,慢慢地,他们读懂了对方。

他通过研究太姥山的造山原理,认为太姥山的山峰看似孤立但节奏和气息相连,提出了“脉断气连”的观点,同时创造出表现太姥山“脉断气连”特点的国画独特“皴法”,随着技法的不断进步、成熟,最后形成了“马氏太姥”的独特画风。

艺术之路亦如太姥之境,没有坦途。马老师画太姥山已经70多年,70多年来,他不断地突破自己,获得了一次次风格的转变。大体说来,早期的太姥画比较传统、写实,后来随着对山的不断亲近,理解、感悟逐渐深刻,近几年来的画作,有时用色特别大胆,有时画面很虚幻、空灵,但更具哲理和气韵。在马老师的笔下,太姥山的一峰一石、一花一树,能使观画者感觉到清气氤氲而韵高味足,那些已经摆脱了具象写实的画面,展现了一位老人心中天真烂漫的彩墨世界。

马老师坚守中国传统,保持民族性,同时谨慎地破除因坚守传统而带来的程式化弊病,讲究时代性。他孜孜不倦地向生活的这块土地、向太姥山汲取营养,与所同时从事的民俗、文博、民间文艺诸领域融会贯通,力求“画出自己”。难能可贵的是,他一直告诫自己,每一幅都要不一样。他说:“掏得太姥石三百,任我笔下叠高低。”因此,马老师的太姥山中国画、水彩画辨识度极高。“马氏太姥”固然与太姥山的独特自然风景有关,但更多的还是与马老师眼中的太姥山有关。

画山则情溢于山,马老师说他以敬畏的心情塑造山,太姥的神韵和风骨便全都是他心中的神韵和风骨,他常以“神山情石”作为太姥山画作的标题——即便作品画面极不相同。

马老师赠给我的一幅国画题为《神山情石》,4尺对开横幅画面,太姥峰岩连接而成磅礴山体,气势雄伟,但无丝毫凌厉之气,大气而内敛,让人感觉画面是一个怀抱,山的怀抱,峰石的怀抱。峰岩之间再缀以青、绿、黄三色的树,在峰石的怀抱中安静地生长。

画面中浑厚而敦实的峰石,恰如母亲的胸怀。是的,在马老师的心中,太姥山一定是母性的,孕育了当地子民,孕育了当地文化,也孕育了他和他的艺术。

说到这里,似乎有必要提一下马老师画画的“家学渊源”,他的母亲是一位民间画师,并擅长刺绣,获得过省级嘉奖,母亲对他美术天赋的孕育和兴趣的培养影响极大。对马树霞来说,母爱的润泽和一座山对他的滋养似乎有某种内在联系。

我想起有一年福鼎市委宣传部要为太姥山创作一首歌曲,邀请词作家张藜创作歌词,让马老师陪同考察太姥山。他们二人在交流的过程中,马老师“母亲山”的观点和情感引起了张藜先生的高度认同,听说二人说到动情处,竟都对山流泪,后来张藜写出歌词,标题就叫《太姥山母爱》。

千百年来,这块土地上的始祖母神崇拜还在或隐或显地存在着,这种崇拜情结在有着古典情怀的画家身上得到了彰显。马树霞的太姥山题材的画作,不管是水彩,还是国画,其画面主体均是山峰和岩石,但每一个由山峰和岩石构成的画面却无冷峻之感,都充满着“温情与敬意”。恰如歌词所唱“太姥山母爱,在每块山石闪烁”,马树霞的每一幅画里都闪烁着太姥山母爱。

70多年来,马老师为太姥山总共画了1000多幅画。今年已九十高龄的他,还在不停地画,还是主要画太姥山。

画山的人,山与人互相成就,但前提是要懂山,要爱山。

海枯石烂,但爱永恒!

(作者白荣敏,中国作协会员、福建省作协主席团委员)