福建侨厝里的家国情

文章字数:1832

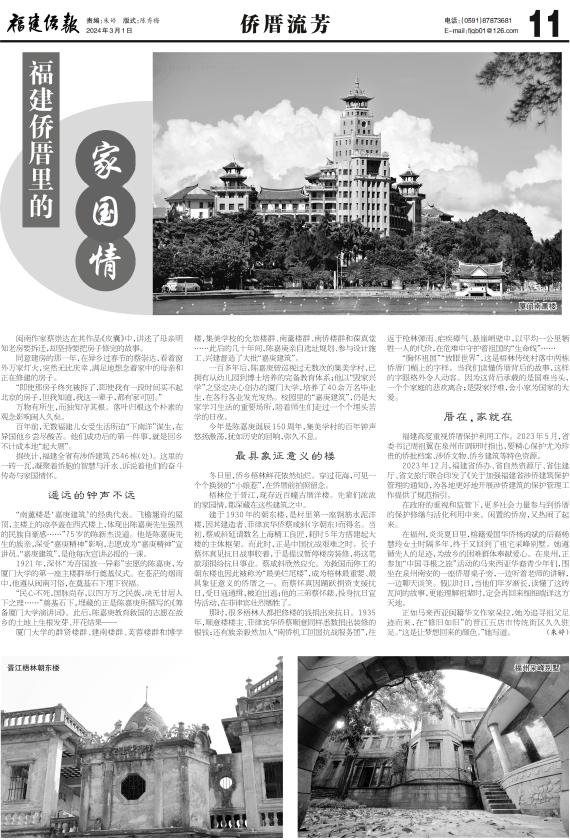

厦门南薰楼

厦门南薰楼  晋江梧林朝东楼

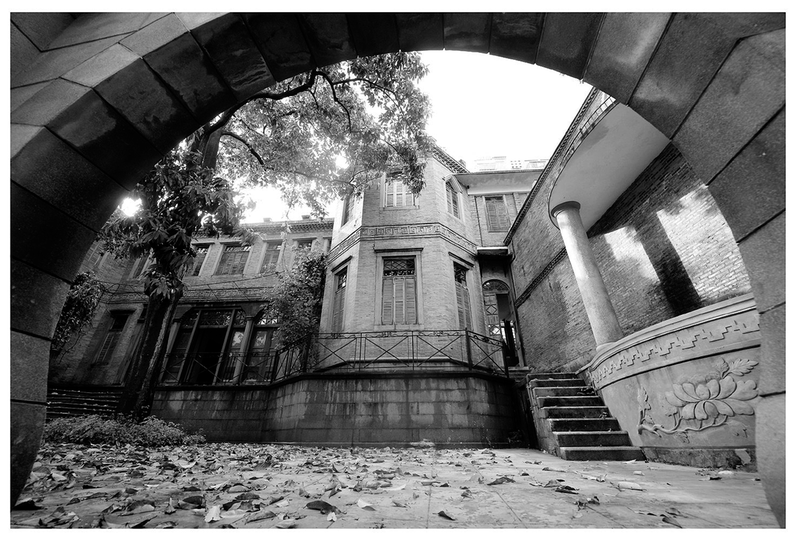

晋江梧林朝东楼  福州采峰别墅

福州采峰别墅 闽南作家蔡崇达在其作品《皮囊》中,讲述了母亲明知老房要拆迁,却坚持要把房子修完的故事。

同意建房的那一年,在异乡过春节的蔡崇达,看着窗外万家灯火,突然无比庆幸、满足地想念着家中的母亲和正在修建的房子。

“即使那房子终究被拆了,即使我有一段时间买不起北京的房子,但我知道,我这一辈子,都有家可回。”

万物有所生,而独知守其根。落叶归根这个朴素的观念影响闽人久矣。

百年前,无数福建儿女受生活所迫“下南洋”谋生,在异国他乡尝尽酸苦。他们成功后的第一件事,就是回乡不计成本地“起大厝”。

据统计,福建全省有涉侨建筑2546栋(处)。这里的一砖一瓦,凝聚着侨胞的智慧与汗水、诉说着他们的奋斗传奇与家国情怀。

遥远的钟声不远

“南薰楼是‘嘉庚建筑’的经典代表。飞檐翘脊的屋顶,主楼上的凉亭盖在西式楼上,体现出陈嘉庚先生强烈的民族自豪感……”75岁的陈新杰说道。他是陈嘉庚先生的族亲,深受“嘉庚精神”影响,志愿成为“嘉庚精神”宣讲员。“嘉庚建筑”,是他每次宣讲必提的一课。

1921年,深怀“为吾国放一异彩”宏愿的陈嘉庚,为厦门大学的第一座主楼群举行奠基仪式。在苍茫的烟雨中,他遵从闽南习俗,在奠基石下埋下祝福。

“民心不死,国脉尚存,以四万万之民族,决无甘居人下之理……”奠基石下,埋藏的正是陈嘉庚所撰写的《筹备厦门大学演讲词》。此后,陈嘉庚教育救国的志愿在故乡的土地上生根发芽、开花结果——

厦门大学的群贤楼群、建南楼群、芙蓉楼群和博学楼,集美学校的允恭楼群、南薰楼群、南侨楼群和葆真堂……此后的几十年间,陈嘉庚亲自选址规划、参与设计施工、兴建督造了大批“嘉庚建筑”。

一百多年后,陈嘉庚曾巡视过无数次的集美学村,已拥有从幼儿园到博士培养的完备教育体系;他以“毁家兴学”之坚定决心创办的厦门大学,培养了40余万名毕业生,在各行各业发光发热。校园里的“嘉庚建筑”,仍是大家学习生活的重要场所,陪着师生们走过一个个埋头苦学的日夜。

今年是陈嘉庚诞辰150周年,集美学村的百年钟声悠扬激荡,犹如历史的回响,弥久不息。

最具象征意义的楼

冬日里,侨乡梧林鲜花依然灿烂。穿过花海,可见一个个换装的“小娘惹”,在侨厝前拍照留念。

梧林位于晋江,现存近百幢古厝洋楼。先辈们浓浓的家园情,都深藏在这些建筑之中。

建于1930年的朝东楼,是村里第一座钢筋水泥洋楼,因其建造者、菲律宾华侨蔡咸斜(字朝东)而得名。当初,蔡咸斜延请数名上海精工良匠,耗时5年方搭建起大楼的主体框架。而此时,正是中国抗战艰难之时。长子蔡怀真见抗日战事胶着,于是提议暂停楼房装修,将这笔款项捐给抗日事业。蔡咸斜欣然应允。为救国而停工的朝东楼也因此被称为“最美烂尾楼”,成为梧林最重要、最具象征意义的侨厝之一。而蔡怀真因踊跃捐资支援抗日,受日寇通缉,被迫出逃;他的三弟蔡怀錶,投身抗日宣传活动,在菲律宾壮烈牺牲了。

那时,很多梧林人都把修楼的钱捐出来抗日。1935年,顺意楼楼主、菲律宾华侨蔡顺意同样悉数捐出装修的银钱;还有族亲毅然加入“南侨机工回国抗战服务团”,往返于枪林弹雨、疟疾瘴气、悬崖峭壁中,以平均一公里牺牲一人的代价,在危难中守护着祖国的“生命线”……

“胸怀祖国”“放眼世界”,这是梧林传统村落中两栋侨厝门楣上的字样。当我们读懂侨厝背后的故事,这样的字眼格外令人动容。因为这背后承载的是国难当头,一个个家庭的悲欢离合;是毁家纾难,舍小家为国家的大爱。

厝在,家就在

福建高度重视侨厝保护利用工作。2023年5月,省委书记周祖翼在泉州市调研时指出,要精心保护尤为珍贵的侨批档案、涉侨文物、侨乡建筑等特色资源。

2023年12月,福建省侨办、省自然资源厅、省住建厅、省文旅厅联合印发了《关于加强福建省涉侨建筑保护管理的通知》,为各地更好地开展涉侨建筑的保护管理工作提供了规范指引。

在政府的重视和监管下,更多社会力量参与到侨厝的保护修缮与活化利用中来。闲置的侨房,又热闹了起来。

在福州,炎炎夏日里,榕籍爱国华侨杨鸿斌的后裔杨慧玲女士时隔多年,终于又回到了祖宅采峰别墅。她遵循先人的足迹,为故乡的困难群体奉献爱心。在泉州,正参加“中国寻根之旅”活动的马来西亚华裔青少年们,围坐在泉州南安的一座侨厝桌子旁,一边听着老师的讲解,一边聊天谈笑。假以时日,当他们年岁渐长,读懂了这砖瓦间的故事,更能理解祖辈时,定会再回来细细端详这方天地。

正如马来西亚闽籍华文作家朵拉,她为追寻祖父足迹而来,在“修旧如旧”的晋江五店市传统街区久久驻足。“这是让梦想回来的颜色。”她写道。 (朱婷)