游酢、杨时:从程门立雪到闽学之源

文章字数:2897

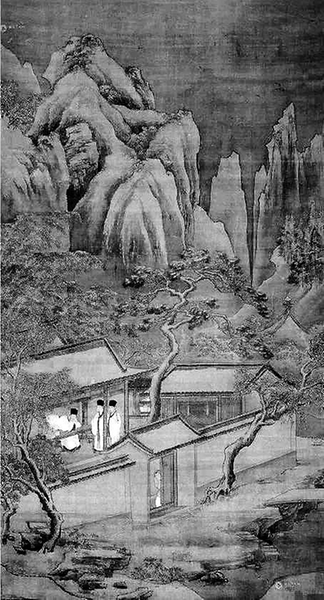

▲仇英《程门立雪图》(资料图)

▲仇英《程门立雪图》(资料图) “ 程门立雪”这个典故如今被看作尊师重道的典范。这个发生在北宋冬日里的故事,主角是来自福建的两位学子——游酢与杨时。这次求学问道的经历,是宋代知识分子之间频繁交流,相互砥砺精神,以图“经世致用”的寻常一幕,或许连当事人都未曾料到,它将促成一座思想文化高峰的崛起。

程门立雪 游、杨问学的佳话

北宋时期,有两位重要的学者——程颢和程颐,兄弟二人并称“二程”。程颢字伯淳,后人称“明道先生”;程颐字正叔,号“ 伊川先生”。两人年轻时曾师从大儒周敦颐,成年之后,除短期在外为官,大多时间讲学著述、兴办书院。他们的学问影响日渐扩大,逐渐汇聚成以洛阳为中心的学术重镇,史称“洛学”。

二程的思想体系以“理”为核心,致力于阐发《六经》尤其是《易经》,同时重视《大学》《中庸》《孟子》和《论语》等儒家经典,力图恢复和发展孔孟以来的道统。他们不仅重视理论的阐述,也重视学问的实践、人格的修养,对后世理学的发展起到了奠基性的作用。

程门弟子众多,杨时、谢良佐、游酢、吕大临并称“程门四先生”,其中福建人杨时与游酢的从学经历尤为后人传颂。起初,程颢门下多为北方士人,福建南剑州人杨时与建安人游酢前来问学,程颢十分高兴。后来杨时辞归,程颢亲自送出门外,回屋后对门人说:“吾道南矣。”意思是说,他所传授的学问,自此将在南方传承开来。

后来,杨时与游酢又一同前往洛阳拜见程颐。这次拜访,成就了“程门立雪”的佳话。

据南宋朱熹编撰的《二程外书》记载:“ 游、杨初见伊川,伊川瞑目而坐,二子侍立。既觉,顾谓曰:‘贤辈尚在此乎?日既晚,且休矣。’及出门,门外之雪深一尺。”

游酢与杨时到达程颐住处时,先生正在闭目静坐。两人没有出声打扰,而是在屋内一侧恭敬地站立等候。等程颐睁眼看到两人仍未离开,便说:“你们还在这里吗?天色已晚,可以回去了。”两人出门时,屋外的积雪已经深达一尺。

值得一提的是,张岱年先生在20世纪90年代初曾专门撰文对“程门立雪”进行辨析,认为游、杨二人并非站在风雪中等候。文中“侍立”意为在室内站立侍候,“及出门”也说明二人一直等在屋中,出门时才见风雪之大。许多后世图像将此情节误画为二人顶风冒雪站在庭中,身上积雪,虽情感强烈,并不符合史实。

“ 程门立雪”作为一次师生相遇的记录,被后世赋予了浓厚的象征意义。它所体现的是宋代理学初兴之际,师生之间在学问与修养上的严谨态度。游酢与杨时在先生静坐时不敢惊扰,默然侍立,其举止正应《礼记》:“不谓之进,不敢进;不谓之退,不敢退;不问,不敢对”,体现了两人在求学时所秉持的那种认真与诚敬。

儒学复兴 福建士子群星璀璨

自汉唐以来,儒家学说越来越偏重于政治规范与礼制伦理,对人性、宇宙等问题的思考则相对薄弱。在精神层面,儒学对人的内在安顿作用逐渐让位于佛教、道教。唐末五代时期,战乱不断,礼教崩解,人心失序,促使有担当的知识分子重新反思儒家思想的根基和社会功能,韩愈就是其中的代表人物。

到了宋代,韩愈的主张得到系统推进。在宋初“三先生”胡瑗、孙复、石介,以及范仲淹、欧阳修等人的影响下,到北宋中期,一场轰轰烈烈的儒学革新运动发展起来,进入多元并进的阶段。王安石的“ 新学”强调经世致用,主张变法图强;苏洵、苏轼、苏辙父子的“蜀学”重文辞与思辨;张载提出“太虚本体论”,建立“关学”;而程颢与程颐则立足洛阳,以“理”为核心,创立“洛学”,形成义理系统,重建儒家的本体与修养之道。

在这一波儒学转型之中,福建学人的角色不容忽视。早在中唐,晋江人欧阳詹便与韩愈并称“龙虎榜”进士,不仅私交深厚,也在思想上志同道合。他在诗中公开表明与韩愈一样“志在周孔堂,道适尧舜门”。同期的莆田人林蕴亦与欧阳詹、韩愈倡导儒家道统,并持反佛立场,是福建早期儒学自觉的代表。

到了北宋初年,福建又有“海滨四先生”——陈襄、陈烈、周希孟、郑穆,以及章望之、黄唏等人,讲《中庸》、崇道统,提倡“知天尽性”,也是宋代理学的重要先驱者。

当程颢、程颐的思想逐渐成型,理学开始由洛阳南传。《宋元学案》记载:“濂、洛之教入闽,亦由此而盛。”福建士人中,福清王频、将乐杨时、崇安游酢、沙县陈渊、陈瓘等人,皆师承二程,成为濂洛理学南传的先行者。

与此同时,福建各地也持续出现新的理学人物。古田人邵清师从张载,学《易》而归乡讲学,隐居守墓,积书千卷。武夷山的胡安国、胡宏父子后来更成为湖湘学派的奠基人物,虽其学风偏向湖南,但其家世与基础都发源于八闽。

在这当中,游酢与杨时尤其受到重视。他们不但在程门学习多年,还将理学的核心理念传播回福建,并在本地开展讲学活动,培育了下一代士人,形成了具有地方特色的“道南学派”。他们的从学之路,也被视为“理学”在东南落地生根的转折点。

延平四贤 闽学的渊源

游酢因政事牵连,最终未能在家乡实现讲学的理想,而理学南传的责任,便落在杨时身上。杨时在学术上坚持洛学宗旨,思想上与王安石倡导的新学格格不入。任国子监祭酒时,他曾上疏请求追削王安石封爵,指斥新学为异端。

政治上,杨时也是坚定的抗金派。他多次上书主张整军御敌,建议杀童贯、姚古等人以肃清军政。此举虽未见全面采纳,却使其在士林中的声望日益上升。宋室南渡后,东南地区许多学者将他视为程门嫡传,纷纷前来求学,人称“龟山先生”。

杨时讲学以阐发二程之学为主,主张“存天理、去胜心”,强调克服好胜之心对于修养的重要性。他主张以简朴养德,生活清淡,晚年归乡仍笔耕不辍,去世时“家徒壁立”,为学人所敬重。

他的弟子中,最为得意的是罗从彦(字仲素,南剑州人)。罗从彦性情沉静,笃志好学,善于体会理学的精义。杨时曾在讲《周易》时与诸生讨论,对罗从彦的理解格外赞赏,称“吾弟子千余人,无及得从彦者”。

罗从彦得杨时真传之后,在剑浦罗浮山中筑室讲学。他主张静坐修身,体认“喜怒哀乐未发之中”,认为这是通达天理的关键所在。罗从彦门下,有一位极具慧根的弟子,名叫李侗(字愿中,南剑州人)。李侗学成之后归隐乡里,闭门自修四十年,清简自守,敬长睦邻,深得乡人敬仰。

李侗的为学之法,深受罗从彦的影响,强调静坐与顿悟,追求学问之中“洒然冰解”的贯通之境。他公开主张,读书不可仅依赖文字解释,若不能自心体悟,即为“玩物丧志”。这套静坐修身、体认天理的方法,也成为后来理学中一条重要的修行路径。

到了南宋中期,道南学派通过李侗之手,传至朱熹。

朱熹之父朱松是江西婺源人,因在福建为官,长期寓居建阳。临终前,他将年仅十四岁的儿子托付给好友刘子翚、胡原仲、刘致中。而朱松与他们三位,都是罗从彦的学生。朱熹之后从李侗受教,循着龟山先生与罗从彦的思想,完成了“逃禅归儒”的思想转变,逐步构建起自己的理学气象。

朱熹集道南学派之大成,并吸收张载“气学”、周敦颐“太极图说”之义,将程颢、程颐的“理学”发展成完整的哲学体系。朱子之学深植于闽地,又由闽地辐射全国,遂形成“闽学”。朱熹也被视作继孔子之后,又一座耸立在国人心中的思想文化高峰。

若追溯这一脉学统的源头,仍要回到那个冬日下午的场景。程颐静坐未语,杨时与游酢在一旁默然侍立,不进不退、不言不动。雪落满庭,积有一尺。皑皑白雪之下,一颗名为“闽学”的思想种子正静待发芽。