抗战烽火中的陈嘉庚

文章字数:3045

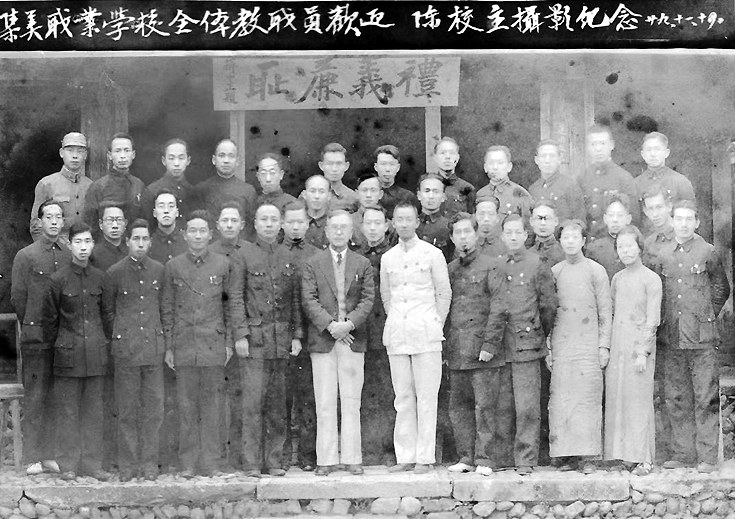

▲ 1940年11月14日,陈嘉庚到大田县视察学校时与部分教师合影。

▲ 1940年11月14日,陈嘉庚到大田县视察学校时与部分教师合影。 陈嘉庚是我国近代史上最杰出的华侨领袖,被毛泽东主席誉为“华侨旗帜 民族光辉”。虽然早在1923年,陈嘉庚就被推举为新加坡怡和轩俱乐部的总理,但他华侨领袖地位的真正确立却是在抗日战争时期。

陈嘉庚组织华侨参与抗日活动,最早可以追溯到1928年。当年5月3日,日本在山东制造了济南惨案。消息传到南洋,当地华侨群情激奋,纷纷声讨日本侵略者的罪行。新加坡华侨立即召开全侨大会,成立“山东惨祸筹赈会”,陈嘉庚被推举为主席。他一方面通过怡和轩俱乐部发出传单,揭露日军暴行,另一方面号召侨胞捐助救济死难者家属。在他的领导下,“山东惨祸筹赈会”九个月内共筹得国币117万余元。通过此次筹赈活动,陈嘉庚第一次把南洋华侨抗日力量团结起来,并且初步奠定了自己在华侨社会的领袖地位。

1931年“九·一八”事变发生后,陈嘉庚在新加坡以福建会馆主席名义召开声讨日本的侨民大会,讨论对付日本的办法。大会决议通电国际联盟,要他们出面伸张正义,履行条约,保障和平。他明知开会通电没有丝毫效力,“然而祖国遭此侵暴,海外侨民不宜塞耳无闻,自应喊醒侨民,鼓动志气,激励爱国,冀可收效于将来”。1932年1月4日,陈嘉庚在《南洋商报》发表《对日问题之检讨》一文,驳斥日寇借人口过剩而疯狂侵华的强盗逻辑,抨击东北三省若失全国必亡的悲观论调,说明中国无亡国之理。1月28日,日寇进攻上海,遭到第十九路军的迎头痛击。陈嘉庚被将士们的浴血奋战精神所感动,积极筹募巨款汇往上海,支持十九路军抗战。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。由于国民政府执行片面抗战路线,加上敌我力量悬殊,中国失去了华北、华中和华南大片领土。1938年5月13日,陈嘉庚的家乡厦门沦陷。10月21日,广州沦陷,陈嘉庚也迎来了自己的64岁生日。这一天,陈嘉庚撰写了《我持久战必可败日》一文。陈嘉庚认为,“我国对日抗战,贵乎持久”,“ 吾侨目前之最大救亡任务,乃在各尽天职,加强输财”。华侨的捐款和侨汇,成了支援祖国抗战的重要经济力量。

陈嘉庚是一位爱憎分明、嫉恶如仇的人,凡是危害国家的言行,他丝毫容忍不得。1938年10月,广州和武汉相继沦陷后,国民党副总裁汪精卫逐渐流露出投降迹象,公然要求进行所谓“对日和谈”,抗日民族统一战线面临破裂的危险。陈嘉庚闻讯后,多次以南侨总会主席名义致电汪精卫予以规劝和驳斥。当发现汪精卫不知悔改后,陈嘉庚便以参政员身份,在第二届国民参政会上提出一个提案,内容为“在敌寇未退出国土以前,公务人员与任何谈和平条件者,当以汉奸国贼论”。后来该提案被修改为“敌未出国土前言和即汉奸”十一个字,获得一致通过。邹韬奋先生指出:“这寥寥十一个字,却是几万字的提案所不及其分毫,是古今中外最大的一个提案。”

抗战期间,为了弥补军费的不足,国民政府决定发行“ 救国公债”。为了组织华侨购买公债,马来亚新加坡华侨筹赈祖国伤兵难民大会委员会(简称“星华筹赈会”)于1937年8月15日正式成立,陈嘉庚出任主席。陈嘉庚表示,自己每月认捐2000元,直至抗战结束。1938年10月10日,一个涵盖范围更广的南洋华侨筹赈祖国难民总会(简称“南侨总会”)正式成立,陈嘉庚被推举为主席。陈嘉庚在成立大会上慷慨陈词:“抗战严重期间,凡我侨胞自应精诚团结,集思广益,俾能加紧出钱出力,增强后方工作。”南侨总会的成立,标志着南洋华侨抗日救亡运动发展到一个新高度。在陈嘉庚的领导下,从1938年到1941年,南侨总会共筹集到国币2.64亿元,有力地支援了祖国抗战。

南侨总会的又一壮举是组织南侨机工回国服务。1939年2月8日,陈嘉庚发表了《南侨总会第六号通告》,号召华侨中的年轻司机和机工回国服务,与祖国同胞并肩抗战。据陈嘉庚回忆,“数月之间,热诚回国者3200余人”。据统计,从1939年到1942年,南侨机工在滇缅公路上共抢运约50万吨军需物资、1.5万辆汽车及其他大量物资。

为了给抗战筹集经费,中国国内的演艺团体也纷纷来到南洋,举行义演活动。1938年9月,以夏之秋为团长的武汉合唱团一行28人应“南侨总会”邀请赴新马各地演出。在为期近四个月的义演过程中,武汉合唱团得到了陈嘉庚的多方支持。其间,陈嘉庚亲自为该团所编的《民族呼声》歌集写序,对该团的演出给予很高的评价。武汉合唱团共举办演唱会130场,募集抗战资金叻币230万元(相当于国币1000余万元),为祖国抗战做出巨大贡献。

1940年,为了慰问在前线浴血奋战的将士,鼓舞侨胞们支援抗战的热情,陈嘉庚决定以南侨总会的名义组织回国慰劳团。3月26日,陈嘉庚一行抵达重庆。他在南洋时对国民党的奢靡之风已经有所耳闻,所以第二天,他就在各大报纸刊登《辞谢无谓应酬》:“慰劳团一切费用已充分带来,不欲消耗政府及民众招待之费。”但为了招待好慰劳团,蒋介石还是拨出了8万元作为接待经费。陈嘉庚一行被安排入住嘉陵宾馆。陈嘉庚发现,国民政府的各类宴会,大多在这里举行。令人难以置信的是,嘉陵宾馆的主人竟然是行政院长孔祥熙。陈嘉庚才意识到国民党高官“作营业与民争利”到了何种地步。

访问延安是陈嘉庚政治生活中最重要的转折点。5月31日,陈嘉庚冲破重重阻挠来到延安。在延安,陈嘉庚完成了他人生的很多个“第一”:第一次住窑洞,第一次与毛泽东、朱德等中国共产党领袖进行面对面的交流,第一次听到了冼星海指挥《黄河大合唱》。在和毛泽东会谈时,陈嘉庚注意到一个细节,“南洋女学生来,无敬礼便坐,并参加谈话,绝无拘束。”陈嘉庚后来回忆道:“余乃知平等无阶级制度。”陈嘉庚在延安一共停留了七天八夜,发现了与重庆截然不同的景象,“对边区各界人士之努力抗战工作,努力后方的生产,艰苦奋斗的精神,尤为感奋”。带着“喜慰莫可言喻,如拨云雾而见青天”的心情,陈嘉庚结束了在延安的考察。在离开延安之后,陈嘉庚做出了一生中最重大的一次政治抉择:从拥护国民党转向支持中国共产党。这种政治抉择体现了陈嘉庚敏锐的洞察力和以国家为重、以民族为重的品格。

回国慰劳途中,陈嘉庚还牵挂着集美学校和厦门大学师生的安危。1940年10月至11月,陈嘉庚辗转回到家乡福建,来到安溪、大田和长汀看望集美学校和厦门大学师生。当时《集美周刊》不仅刊登了包树棠撰词、曾雨音作曲的《欢迎校主歌》,而且发表多篇文章,报道陈嘉庚莅临安溪、大田视察的盛况。《厦大通讯》专门出了一期“欢迎陈嘉庚先生专号”。当看到两校师生历经烽火岁月艰难磨砺依然弦歌不辍,陈嘉庚感到十分欣慰。

1940年底,陈嘉庚返回新加坡,将国内抗战的真相告诉海外的侨胞。1941年12月8日,太平洋战争爆发。12月30日,中华总商会召开华侨大会,陈嘉庚主持成立了动员华侨、组织华侨以对付日寇的“新加坡抗敌后援会”,并亲任会长,积极开展抗日救亡活动。1942年1月底,英军慌乱撤退,新加坡弃守。2月3日,陈嘉庚与友人乘船离开新加坡,辗转到印尼等地避难。日军重金悬赏通缉他,致使陈嘉庚数度迁徙。避难期间,他随身携带一小包氰化钾,随时准备以身殉国,表现出崇高的民族气节。

1945年8月15日,日本无条件投降。10月6日,陈嘉庚乘飞机从吧城安全返回新加坡。消息传至重庆,旅渝福建同乡会、厦大及集美校友会等十个团体发起了有五百多人参加的“陈嘉庚安全庆祝大会”。毛泽东给大会送来一幅单条,上书“华侨旗帜 民族光辉”八个大字,这成为对陈嘉庚的历史性评价。

抗战期间,陈嘉庚积极团结华侨,用各种形式支援祖国抗战,尽最大可能维护抗日民族统一战线,从而确立了华侨领袖的地位。陈嘉庚是一位伟大的爱国主义者,他时刻关心着国家的前途和民族的兴亡。他把自己的一生都献给了祖国和人民,他的拳拳爱国之心和殷殷报国之志,至今仍为后人敬仰。