王景弘:一段正在展开的大航海记忆

文章字数:2378

▲王景弘家乡漳平市赤水镇香寮村的香山桥(AI绘图)

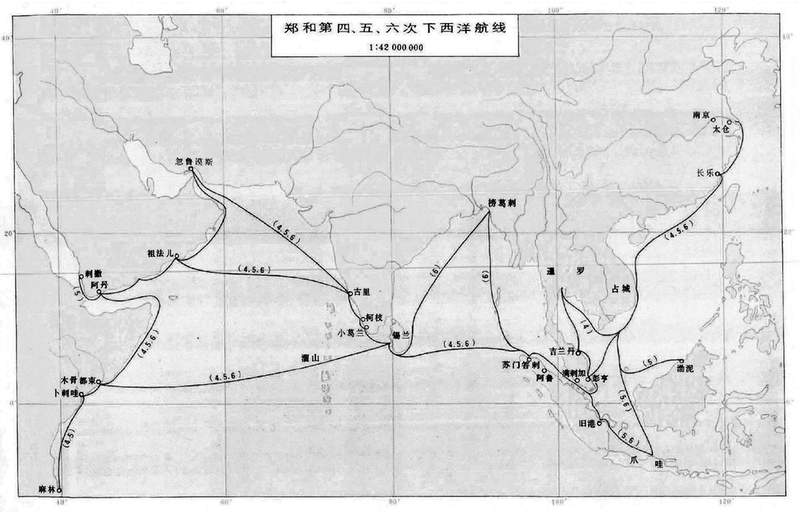

▲王景弘家乡漳平市赤水镇香寮村的香山桥(AI绘图)  ▲郑和第四、五、六次航海航线图(中国地图出版社)

▲郑和第四、五、六次航海航线图(中国地图出版社) 当人们谈论郑和时,通常会提及“七下西洋”,称其为明代海洋外交的巅峰,甚至称其“东方哥伦布”。但在“郑和舰队”的荣耀背后,始终活跃着另一个关键人物——王景弘。

从郑和出发:被历史光环遮蔽的那个人

王景弘不是郑和的“副手”,而是与郑和一样的“ 钦差正使”。根据《明宣宗实录》记载:“兹特遣太监郑和、王景弘等赍诏往谕,其各敬天道,抚辑人民。”而在永乐三年(1405年)的最初敕命中,更明确写道:“命和及其侪王景弘等通使西洋。”其中“侪”字,在古汉语中意为“等辈”,表示地位并列。此后,王景弘几乎参与了所有七次出海,被史家称为“郑和下西洋的双核心之一”。

然而,在漫长的历史叙述中,他的名字却被淹没在“郑和”的光芒之下。直到近年来,福建地方学者和航海史研究者重新发掘其事迹,王景弘才逐步从“注脚”中走出,重新进入公众视野。

根据《漳州府志·武勋》、清嘉庆年间重修香山桥碑记和2002年地方学者的实地考证,可确认王景弘出生于福建龙岩县香寮村(今属漳平市)。香寮地处闽南文化圈,历来是福建海上交通与妈祖信仰的活跃区域,这种文化背景也深深影响了王景弘对海洋的亲近与熟悉。

作为贫苦人家的子弟,他早年入宫为内侍,后被选派至燕王朱棣府中服侍,成为王府内侍班底中的一员。当时,朱棣破格为府中宦官设私塾,由道衍和尚教授书札、典籍,以培养可辅佐其政务的幕僚型宦官。王景弘正是在这一背景下,获得了文化素养与政务能力的训练。在靖难之役中,王景弘随朱棣征战,积功受赏,逐步从内侍升为中高级太监。

他还参与工程事务:1425年主持修缮南京宫殿,1428年参与建造大报恩寺,1436年出任南京守备太监,统筹物资调度与工部管理工作。他是一位能够统筹帝国工程系统的高等人才。

明成祖登基后,为展现国力、查访建文帝踪迹、重开对外通道,决意派出舰队通使西洋。郑和因军事功绩显赫,被任命为总领水军,而王景弘则以其丰富的地方航海经验、深厚的文书处理能力、扎实的组织才能,成为共同被任命的“钦差正使太监”。就这样,从1405年起,王景弘开始了长达三十年的航海生涯。

三十年航海征程中的无名中流砥柱

郑和舰队号称当时世界上规模最大、组织最严密、技术最先进的远洋船队之一,其第一次远航就动员了62艘大船、官兵水手超过27800人,而随后的航次中,舰队规模更加庞大。

支撑这支巨舰远航的,并不仅仅是军事领导,更有庞杂而精密的航线筹划、船员培训、船舶建设与维修、物资调配、针路导航、医疗保障等系统性工作。王景弘,正是这些幕后工程的总负责人。

首先,他对海洋天然熟悉。福建漳州一带,自宋元以来就是中国通向南洋的重要港口。他出海前“雇泉船,以东石沿海名舟代导引”,熟知泉州、苏州、刘家港至福建的海路。在海上,东南风、洋流、浅滩、礁石等复杂因素构成了天然障碍,而王景弘正是那种知道如何避风、绕暗礁、按季风顺时出航的“行家”。

更重要的是,他统筹舰队中的技术系统。在郑和出海前,王景弘奉命前往福建、南京等地组织船只建造与改装,监督官工、调配物资,仅第一次远航就有1889艘船舶建造和改造工程。在《瀛涯胜览》《星槎胜览》中,火长、船师、针路记录者均为福建水手,由王景弘统一指挥。这些人多数不通官话,王景弘作为同乡,是中枢调度与基层执行之间不可替代的桥梁。

此外,王景弘还具备医药常识。在漫长航程中,坏血病、疟疾、痢疾等疾病是航海致命因素。《台湾小志》记载,他曾在船队因风漂至台湾时采药数种带回;《凤山县志》称他“植姜治病”;《南洋记》写道,暹罗人“向三宝求药,以溪水浴疗疾”。这些文献表明,王景弘除了是行政官员,还是在多次危难中提供切实生命保障的航海医师。

最关键的一幕发生在1433年,郑和在第七次下西洋返航途中卒于古里。船队突失主帅,远在异域,政令、民心、外交一时陷入空窗。此时,由王景弘接过指挥,亲率船队护柩返航,经满刺加、占城等地,顺利回国。这是整个下西洋过程中

最考验人心与组织能力的时刻,而王景弘不辱使命。

1434年,苏门答腊王子来华朝贡病卒。宣宗再次任命王景弘出使其国,这成为“第八次下西洋”。在这次独立远航之后,王景弘年迈辞官,于南京潜居。此时,他开始整理三十年来的海上记录,终撰成《赴西洋水程》一书,系统记录港口位置、针路方位、水文状况、风向时节、沿岸国家风俗礼制,为后来者留下极其珍贵的经验。

这部航海文献虽未被列入《永乐大典》,却在明清间广泛流传,被后世称为“航海秘本”,为南方沿海商人、渔民、军船提供导航依据。

从遗忘到纪念:晚来的承认与不灭的影响

与郑和庙宇、纪念碑、戏曲传说相比,王景弘的历史形象长期沉默。他没有被封王、未列祠堂,甚至连墓址也无确切记载。

究其原因,一方面是宦官身份在明史书写中长期被压制;另一方面,未留下大规模外交文书、奏疏、敕命碑铭,使得正史对其论述极为简略。《明史》中,仅数十字记其为郑和之“副”。王景弘作为一位“行动型、系统型、实践型”的历史人物,在崇尚笔墨与政治权谋的史书体系中被有意或无意忽略。

但在东南亚民间,王景弘的影响从未消失。在印尼三宝垄,有三宝井、三宝洞、三宝庙,皆为郑和与王景弘共同纪念地;在文莱,斯里巴加湾设有“王总兵路”;在泰国、马来西亚、菲律宾等国家和台湾地区,亦存王景弘故事传说。

近年来,福建龙岩漳平地方史志部门开展多轮研究,香寮村建起“王景弘纪念碑”,举办学术会议,系统发掘其家世、航海活动与历史功绩。南京郑和研究会、王景弘研究会也陆续成立,学者曹木旺发表《王景弘籍贯考略》《王景弘与郑和关系研究》等论文,对王景弘做了基础性厘清与文化复位。

王景弘的一生为我们揭示了另一个角度的“大航海史”:不是壮怀激烈的帝王梦,也不是浪漫传说中的开疆拓土,而是靠组织、执行、协调、修复、保障而一步步走向世界的中国力量。在我们越来越重视海洋的今天,王景弘的历史价值正在被“唤醒”。