认识闽南白话字侨批:

罗马拼音里的乡愁密码

字数:1,679

2025年05月16日

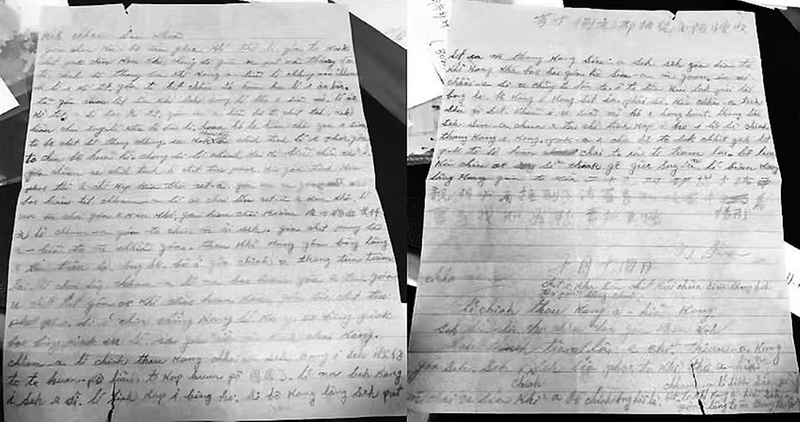

▲一封闽南白话字中夹杂着些许汉字的书信。(收藏于泉州华侨历史博物馆)

▲一封闽南白话字中夹杂着些许汉字的书信。(收藏于泉州华侨历史博物馆)  ▲ 1953年晋江金井镇坑西乡孙建南母亲收到来自菲律宾马尼拉的信。(收藏者提供)

▲ 1953年晋江金井镇坑西乡孙建南母亲收到来自菲律宾马尼拉的信。(收藏者提供) ■ 丁汀

在福建泉州华侨历史博物馆中收藏着一种特殊的“侨批”,说它特殊,是因为其中的大量文字竟由罗马字母组成,夹杂零星汉字。这种特殊的文字,被称为“闽南白话字”,它不仅是一种语言书写工具,更是一段跨越重洋的情感密码。

作为一种以罗马字母拼写闽南语的拼音系统,闽南白话字诞生于19世纪初,它借鉴拉丁拼音规则,具有结构简单、拼读清晰、入门门槛低的特点,即便是未接受过系统教育的普通民众,也可通过短时间学习掌握拼写与阅读技能。在印刷书籍、教育材料逐渐普及的同时,这种文字也逐步形成了稳定的书写体系,并在泉州、厦门、漳州等地广泛传播,成为一种服务于底层社会的“草根文字”。

特别值得注意的是,在19世纪末至20世纪初,随着大批闽南人远赴海外谋生,闽南白话字也成为华侨与故乡亲人维系情感的重要工具。这些通过邮局或批局寄回家乡的“侨批”,不仅传递着汇款信息,更承载着亲情、乡愁与彼此生活的点滴。然而,其中用闽南白话字书写的侨批却长期被忽视,尽管2013年侨批档案被联合国教科文组织列入《世界记忆遗产名录》,这种特殊的书写形式却鲜有系统研究。

闽南白话字侨批的价值,首先在于它打破了传统文化中识字权与书写权的限制,赋予教育机会缺失者,尤其是女性,以文字表达的能力。在当时教育尚未普及、女性文盲率高的背景下,闽南白话字以其易学性,为许多无法识汉字的人打开了自我书写的大门。正如语言学者黄典诚在20世纪50年代的调查中记录,在漳浦一带,许多普通村民学习白话字,以便与远在海外的亲属通信。他统计显示,彼时海内外仍有超过10万人使用闽南白话字进行通信。1958年,周恩来总理在《当前文字改革任务》报告中特别提及闽南白话字的影响力,指出厦门一带许多侨眷仍用其与海外亲属通信。这表明,它在跨国家庭中的传播广泛,是一座横跨文化与时空的“声音桥梁”。

更重要的是,闽南白话字为普通人带来了“自我表达”的能力。这些草根书信书写者无需依赖代笔服务,便能亲手传递自己的话语、情绪与关怀,从而提高通信的私密性与真实性。对于那些掌握白话字的家庭而言,即使远隔重洋,依然能够自由沟通、细腻表达——尤其在涉及家庭事务与个人隐私时,更能“畅所欲言”。这与当时许多使用标准格式、偏向模板化表达的侨批大相径庭。

更具文化意义的是,闽南白话字侨批记录了大量底层女性的心声。根据1987年学者许长安等人的调查,惠安等地使用闽南白话字的女性比例较高。由于当时女性文盲率高,许多女性通过学习白话字掌握了基础写作能力,进而用来传信与表达。这种现象打破了“只有知识阶层才能书写”的传统认知,也为历史留下了珍贵的女性声音。例如泉州华侨历史博物馆收藏的一封女性侨批,几乎通篇使用闽南白话字,仅夹带极少汉字。信中直言“郭婶,很久未写信,我在这过得很艰苦”,情感真挚,字里行间透露出海外女性对于家乡亲人的深切思念与生活压力。这类信件不仅是家国情怀的体现,更是底层女性自主表达、情绪疏解的重要见证。

然而,这类珍贵文化遗产正面临双重困境。一方面,跨国群体中掌握闽南白话字的使用者本就数量稀少。1987年的一项调查显示,使用者仅约17万,使得这种文字在侨批中所占比例极低。另一方面,这类信件作为草根文献,原本即散存于民间,保留状态极不稳定。在文献抢救过程中,此类侨批面临更严峻的遗失风险。如收藏家刘伯孳所言,这类侨批“十分罕见”,稍不留神便可能永远湮没于历史尘埃中。

为了避免这段历史被彻底遗忘,当前亟需各界协力开展抢救与保护工作。首要之务是加大宣传与田野调查,深入民间,通过征集、复制、扫描等方式尽可能多地收集保存遗存侨批,并鼓励公私藏家重新登记归类。与此同时,应加强海外征集,与海内外侨团、社团、研究机构协作,寻找散落在世界各地的闽南白话字信件。在抢救基础上,还可借助数字人文平台进行数字化整理和共享,例如建立专门网站或数据库,允许用户上传、标记、共享文献资源,从而实现资料整合与知识传播。

(作者系厦门大学历史学博士,泉州师范学院泉州文化遗产研究院讲师)