“戏说”榕城

文章字数:491

闽剧《幻戏图》上演。(张旭阳 摄)

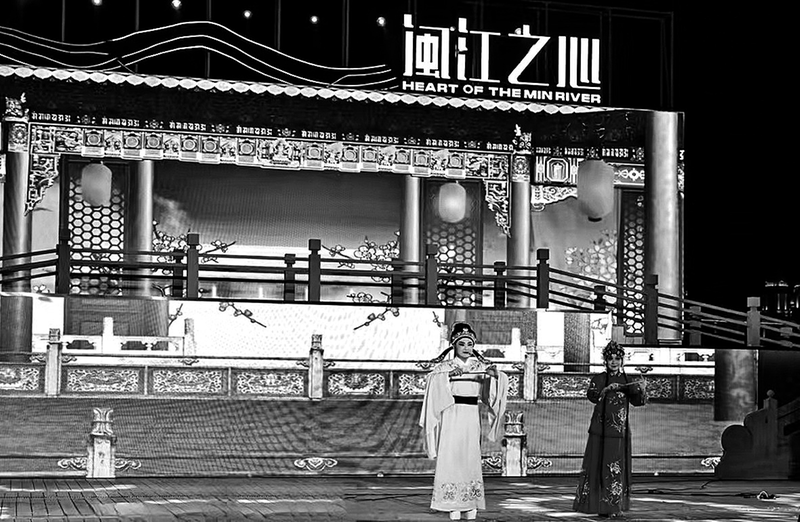

闽剧《幻戏图》上演。(张旭阳 摄)  ▲闽剧《荔枝换绛桃》在闽江之心上演。 (池远 摄)

▲闽剧《荔枝换绛桃》在闽江之心上演。 (池远 摄)  扫一扫看更多

扫一扫看更多 在这片八闽大地上,丰富的方言、多元的文化、优越的地理孕育出了缤纷的戏曲文化。或婉转、或高亢,或典雅、或质朴,从小城到乡野,从山川到海洋,每一种戏都承载着一段鲜活的历史记忆,诉说着一方水土的风俗人情,成为福建文化中不可或缺的绚丽篇章,也是闽籍乡亲维系乡情的精神纽带。让我们走进省会福州,倾听榕城的声音——

2006年,闽剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

闽剧又称福州戏,是现存唯一用福州方言演唱、念白的戏种,流行于闽中、闽东、闽北地区,并传播到台湾地区和东南亚各国。

清末,儒林戏、江湖戏、平讲戏互相融合,形成福州地方戏。辛亥革命前后,又吸收了徽剧、京剧、昆曲等,成为闽剧的基本模式。1922年,福州戏到上海演出,上海《新闻报》上第一次出现了“闽剧”一词。

闽剧的角色早期只有生、旦、丑三个行当,后来吸收徽班、京班的行当体制,逐渐发展出十二种角色。演唱时男女均用本嗓,讲求朴素自然、干净利落。

作为福建戏剧之首,闽剧涌现出郑奕奏、曾元藩、薛良藩、马秋藩等“四大名旦”。其中,郑奕奏还被誉为“福建梅兰芳”。 (闽同心)