从陈嘉庚先生提倡移风易俗感悟他的家国情怀

文章字数:1432

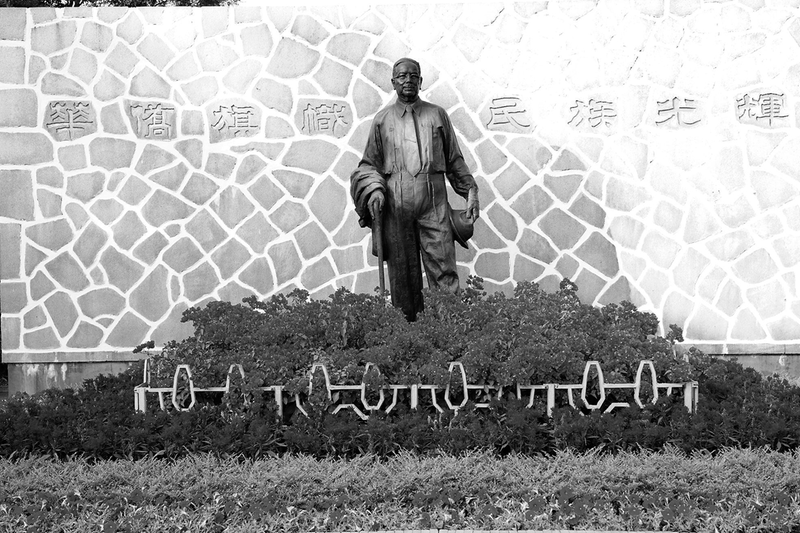

▲陈嘉庚像(朱婷 摄)

▲陈嘉庚像(朱婷 摄)  鳌园,堪称闽南石雕“大观园”。(朱婷 摄)

鳌园,堪称闽南石雕“大观园”。(朱婷 摄) 陈嘉庚先生1928年在《改良华侨丧仪》中提到“死后不葬留柩多日,宴客赌博,热闹终夜,种种陋习为全球所未有”。1936年清明节,陈嘉庚发表《福建会馆改良丧仪宣传会上之演词》,再次强调:铺张浪费的丧仪近几十年由富人阶层向普通民众蔓延,愈演愈烈已形成“今日之怪现状”;奢靡丧仪有违礼义廉耻令国家蒙羞;国难日益严重之时,丧仪陋习损害国民自尊自立的国际形象。他在主理福建会馆期间,“决议改革丧事铺张,及宴饮赌博,并规定死后不得留棺过七天”。尽管这是侨民的私约规章,无法律效力,但由于倡导及劝诫得力,从此后“全马来亚皆随而改良矣”。

陈嘉庚的殡葬观念既有对儒家优秀传统的继承和发扬,也有着对殡葬陋习的否定和反叛。他也以身作则实践着自己的理想,例如对自己后事的安排。

首先是叶落归根。在海内外有着巨大影响力的陈嘉庚先生1950年回国定居,1957年脱离英籍,去世后归葬自己故乡厦门集美,这体现了他在儒家传统思想主导下强烈的乡土认同,也是对中华文化“落叶归根”传统的坚守,同时也提醒着在世界开枝散叶的陈氏子孙慎终追远,给他们指引着回家的路。

其次是墓地选址及陵园设计。根据刘为华的《陈嘉庚安葬始末》一文记载:1955年,一石匠看到鳌园中的一块大石头,一直延伸到海底,于是跟陈嘉庚先生建议坟墓可以建在这里,陈嘉庚先生看后很满意,就此决定了自己人生的最后归宿地。

鳌园又是陈嘉庚一生所秉持教育理念的重要载体。受济南广智院的启发,他希望在集美建设一座公共艺术“博物院”,对群众进行多方面的形象化教育,于是在集美一半岛开始填地造园,并于1951年9月从惠安延请了300多名石雕工匠,历时10年完工,这就是现在总占地面积8511平方米、被称为“石雕大观园”的鳌园。圆雕、透雕、浮雕、沉雕、线雕、影雕、镂空雕等雕刻艺术形态并存,题材有历史事件、国防建设、教育卫生、民族风情、名胜古迹等,一共658幅石雕,为20世纪闽南石构的精品之作。陈嘉庚以鳌园的建筑为笔、以石雕为墨,书写了一部跨越生死的家国史诗,将陵园转化为一座承载教育理想、爱国精神与文化传承的丰碑,实现了个人生命与民族命运的永恒共振。

第三是棺木的选择。陈嘉庚坚持“该花的钱,毫不吝惜;不该花的钱,一分也不多花”。他倾资兴学以实现其教育救国的理想,但对自己又是十分的节俭和苛刻。根据《陈嘉庚安葬始末》记载,陈嘉庚先生的棺木是1952年从厦大附近海域打捞回来的漂浮木头制造而成。这是上世纪30年代建设厦门大学时,陈嘉庚组织从南洋运送的印尼乌心木到厦门时船只沉没,打捞起来的沉船木一部分做了学村游泳池的跳板,另外两根就做成了棺材。

最后是遗嘱的确立。陈嘉庚1961年临终前还在挂念国家,对其三百万银行存款做了明确的安排:两百万作为集美学校经费,五十万作为集美福利金,另五十万用以建造北京的华侨博物馆。遗嘱中交代将自己遗体运返集美安葬,“切莫悲伤,臂缠黑纱即可”。遗嘱内容验证了他“不留钱财给子孙”的一贯主张,要求仪式简约,这也是对传统殡葬习俗“热闹、奢靡”的一种否定。

纵观陈嘉庚的一生,正是看到殡葬中的种种陋习,南洋创业大大开拓了原有文化视野,战争期间需要海外华侨筹款捐资帮助国内救亡图存,新中国成立后树立文明国民形象的教育考量,形成了他务实勤俭、勇敢创新、崇尚科学的殡葬观念。陈嘉庚的殡葬观也是其整体价值观的缩影,他的言传身教让子孙后辈都因此而受益,值得现代人学习和借鉴。

(作者单位:集美大学海洋文化与法律学院,原标题:陈嘉庚的殡葬观,节选自:《福建日报》)