历史见证与文化纽带

文章字数:2823

台中林氏宗祠(吴巍巍 摄)

台中林氏宗祠(吴巍巍 摄)  ◀泉州的出砖入石(薛彦乔摄)

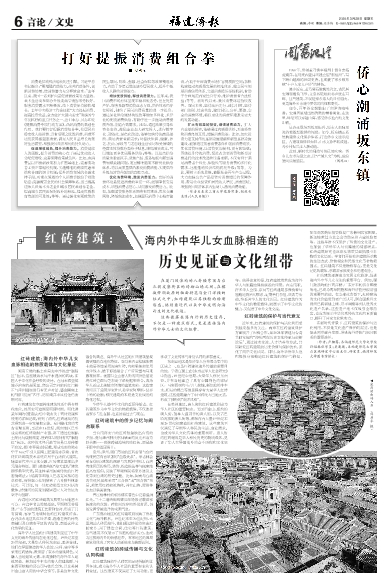

◀泉州的出砖入石(薛彦乔摄)  晋江梧林古村落 (陆恒 摄)

晋江梧林古村落 (陆恒 摄) 在厦门鼓浪屿的八卦楼穹顶与台北剥皮寮街区的砖砌山墙之间,在槟城侨领故居的釉面拼花与金门洋楼的柱式之中,红砖建筑以其独特的物质形态,铭刻着近代以来中华文明向海而生的文化轨迹。

这些散落在海内外的历史遗存,不仅是一种建筑形式,更是连接海内外中华儿女的文化纽带。

红砖建筑:海内外中华儿女血脉相连的物质载体与文化象征

闽南丘陵的黏土在窑火中淬炼出“胭脂红”色泽,这些被海水与汗水浸润的砖块,在匠人手中化作会呼吸的史诗。在马来西亚槟城乔治市的晨雾里,邱公司宗祠的砖红门楼正与漳州祖厝进行着无声对话,鎏金匾额上的“颍川衍派”四字,历经南洋季风侵蚀仍清晰可辨。

红砖建筑在中国传统建筑体系中具有特殊地位,其历史可追溯至明清时期。明代洪武年间的《营造法式》中就有关于砖材烧制和使用的详细记载,而到了清代,红砖建筑的技艺得到进一步发展和完善。泉州德化窑的考古发现表明,至迟在15世纪,闽南地区已形成完整的红砖烧制产业链,窑工通过控制黏土配比与烧制温度,使砖体呈现特有的“胭脂红”色泽。这种技术经月港等贸易口岸传播至台湾,据《安平县志》记载,郑成功部将陈永华于1662年引入闽南工匠建设赤崁楼,首次将红砖砌筑技术系统应用于台湾官式建筑。随着近代中西文化交融,红砖建筑呈现出多元融合特征。厦门鼓浪屿的“海天堂构”建筑群即典型代表:其主体采用闽南传统的红砖密缝砌法,山墙装饰却融入巴洛克风格的卷草纹样,而拱廊立柱则借鉴了古希腊科林斯柱式。可以说,每一块红砖都是文化对话的载体,砖缝间的灰浆则凝固着匠人对传统的坚守与创新。

台湾地区的红砖建筑发展更与大陆密不可分。台湾学者黄俊铭指出,早期移民将福建、广东等地的建筑工艺带到台湾,形成了具有闽南、客家等地域特色的红砖建筑群落。台湾淡水地区的红砖洋楼、鹿港老街的传统商铺以及台南安平区的古厝等,都是这种文化传承的见证。

海外华人社区的红砖建筑则见证了中华文化的海外传播与在地化过程。19世纪末至20世纪初,大量华人移民东南亚、美洲等地,他们在异国建造的华人会馆、宗祠、庙宇等多采用红砖结构,既保留了家乡的建筑特色,又融入当地建筑元素,形成独特的海外华人建筑风格。新加坡牛车水的唐人街建筑群、马来西亚槟城的邱公司与姓氏会馆,以及美国旧金山唐人街的中华会馆等,都是这种文化融合的典范。海外华人社区的红砖建筑呈现着更强的在地化特征。如马来西亚槟城张弼士故居外墙采用闽南红砖,内部梁架却使用南洋铁木,檐下彩绘融合了广府灰塑与马来藤蔓纹样。美国旧金山唐人街的冈州会馆更将红砖立面与芝加哥学派钢框架结合,成为华人适应北美城市环境的建筑实验。这些案例印证了建筑学家和人类学家阿摩斯·拉普卜特的论断:移民建筑的本质是文化调适的物化过程。

华侨华人是中华文化的重要传播者。红砖建筑作为中华文化的物质载体,不仅连接着家乡与住在国,也连接着过去与现在。

红砖建筑中的侨乡记忆与闽台联系

当台南海安宫的红砖照壁映出台南的夕照,竟与漳州林氏宗祠墙面的反光形成奇妙共振——那抹跨越海峡的砖红色,原是游子眼中的故园落日。

泉州、漳州、厦门等地的红砖古厝与台湾传统民居有着显著的“血缘关系”。学者林会承在《闽台建筑的渊源与发展》中指出,台湾传统民居的格局、装饰、构造技法等与闽南地区高度相似,反映了早期移民将家乡建筑文化带到台湾的历史过程。比如,闽南与台湾的传统民居都采用“三合院”或“四合院”布局,都使用红砖砌筑墙体,并在山墙、屋脊等处加以精美装饰。

晋江梧林村的朝东楼在暮色中泛着温润红光,三十二道砖砌线脚如年轮般记载着家族渡海的次数。砖缝间残存的侨批封泥,仍散发着穿越海洋的咸潮气息。

广东潮汕地区的红砖建筑则反映了侨批文化与海外联系。19世纪末至20世纪初,大量潮汕人移居海外,他们通过侨批将资金汇回家乡,用于建造宗祠、住宅等红砖建筑。这些建筑不仅展示了侨胞的经济实力,也成为连接海内外的情感纽带。客家地区的围屋建筑则体现了客家人的迁徙史与族群认同。

红砖建筑的跨域传播与文化认同构建

红砖建筑随着华人移民的足迹传播到世界各地,成为海外华人社区的重要标志和认同象征。这些建筑不仅满足了实用功能,更承载了文化传承与身份认同的深层意义。

东南亚地区是华侨华人分布最为集中的区域之一,也是红砖建筑海外传播的重要目的地。学者庄国土在《东南亚华人社会研究》中指出,19世纪中后期,大量华人移民东南亚,并在当地建立了具有中国特色的聚居区。马来西亚的马六甲、槟城,新加坡的牛车水,印尼的棉兰等地都保存有大量华人红砖建筑,这些建筑融合了中国传统与当地元素,形成了独特的“南洋风格”。

在美洲地区,唐人街的红砖建筑则成为华人社区的重要标志。美国旧金山、纽约的唐人街,加拿大温哥华的唐人街,以及古巴哈瓦那的唐人街等,都保存有大量19世纪末至20世纪初建造的红砖建筑。这些建筑不仅满足了早期华人移民的生活、商业需求,也成为华人文化传承的重要场所。唐人街的红砖建筑是华人移民历史的物质载体,见证了华人在异国他乡的奋斗历程和文化坚守。值得注意的是,红砖建筑常常成为海外华人与祖籍地保持联系的纽带。在东南亚,许多华人会馆、宗祠等红砖建筑都保持着与祖籍地的密切联系,定期举行祭祖、庆典等活动,维系着华人的文化认同。红砖建筑作为中华文化的物质载体,既展示了中华文化的魅力,又促进了中外文化交流。

红砖建筑的保护与当代意义

近年来,红砖建筑的保护与活化利用受到越来越多的关注。两岸在红砖建筑保护方面展开了积极合作,如2023年福建与台湾共同发起的“海峡两岸历史文化传承与创新论坛”,通过技术交流、人才培养等方式,共同研究红砖建筑的历史价值与保护技术,深化了两岸文化认同。同时,海外华侨华人也积极投身祖籍地红砖建筑的保护与修复。如华商郭鹤年捐资修复广东梅州客家围屋,新加坡黄廷方基金会资助泉州古建筑修复等。这些举措不仅保护了珍贵的文化遗产,也加强了华侨华人与祖籍地的情感联系。红砖建筑研究也逐渐从物质层面拓展至非物质文化层面。学者们开始关注建筑所承载的生活方式、价值观念和民俗文化等非物质因素。红砖建筑不仅是物质存在,更是文化记忆的载体,承载着家族观念和伦理观念。

红砖建筑逐渐成为发展文化旅游、促进海内外中华儿女交流的重要平台。例如,厦门鼓浪屿的红砖洋楼、广东开平的侨乡碉楼等地,已成为两岸同胞和海外侨胞寻根访祖的重要目的地。在全球化背景下,红砖建筑的文化价值受到更广泛认可,联合国教科文组织已将福建土楼、开平碉楼等列入世界文化遗产名录,这些遗产地不仅吸引全球游客,也成为展示中华优秀传统文化的重要窗口,提升了国家文化软实力。

在新时代背景下,红砖建筑的保护与活化利用,不仅是文化遗产保护的需要,也是促进两岸融合发展、增进海外侨胞与祖国联系的重要途径。

(作者:卢翔骞,系福建师范大学文学院孙绍振班学员;吴巍巍,系福建师范大学闽台区域研究中心副主任、研究员,福建师范大学图书馆馆长)