重读《通志·二十略》

文章字数:1568

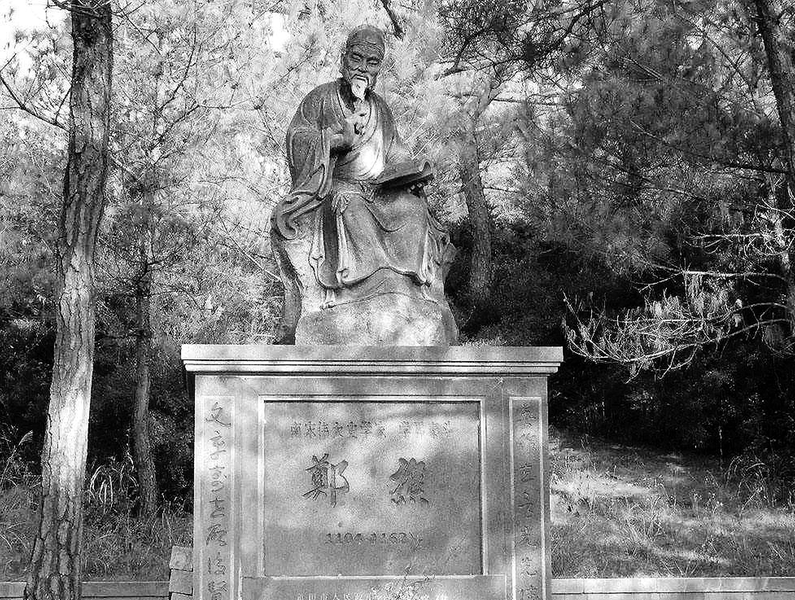

◀夹漈草堂左侧的郑樵雕塑。郑樵(1104年—1162年),字渔仲,自号溪西遗民,兴化军莆田县(今福建莆田)人,学者称“夹漈先生”,宋代史学家、校雠学家。 (来源:莆田学院图书馆)

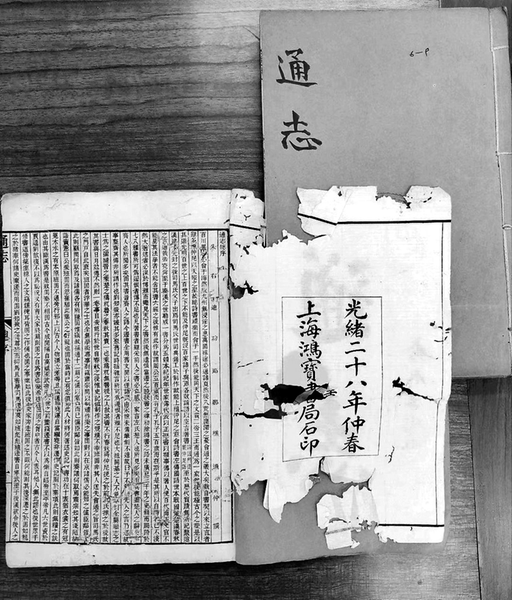

◀夹漈草堂左侧的郑樵雕塑。郑樵(1104年—1162年),字渔仲,自号溪西遗民,兴化军莆田县(今福建莆田)人,学者称“夹漈先生”,宋代史学家、校雠学家。 (来源:莆田学院图书馆)  ▶《通志》(清光绪二十八年上海鸿宝书局石印本)(中共莆田市委党史和地方志研究室 供图)

▶《通志》(清光绪二十八年上海鸿宝书局石印本)(中共莆田市委党史和地方志研究室 供图) 古人和今人并无不同,都面临着如何梳理和分类知识的挑战。孔子对“六艺”的梳理,司马迁通过《史记》的体例,在不同的时代和文化背景下,尝试建立起各自的知识分类体系。而在西方,数学家莱布尼茨提出通过“分类”来整理宇宙万象的理念,而现代“社会学之父”孔德在其知识体系的建立过程中,也强调了“分类”在整理和理解社会现象中的重要性。

知识分类不仅仅是为学者的个人研究服务,甚至反过来说,一位学者如果有意挑战既定的知识分类,如若成功,往往能推动学科的发展与知识体系的建构,取得革新性的成果。

两宋时期的福建莆田人郑樵,正是这样一位学者。他生于宋徽宗崇宁三年(1104年),卒于宋高宗绍兴三十二年(1162年),正值宋朝政治上发生剧变的年代。宋金战争不仅改变了国家的命运,也促使郑樵反思历史,探讨兴亡之道。

当时的福建已具备“文献名邦”的气象,故而郑樵虽然家贫,但也可以通过借阅和背诵来获取广博的知识。除了勤学苦读,更为可贵的是,他还具有同时代人少有的创新精神。

他认为,当时的学术界存在三大弊端:第一,重“义理”“辞章”而忽略实际的学问,导致学者研究的知识与现实世界缺乏紧密联系,一旦学术认知的主体随着条件发生变化,知识就变成了过时、僵化的无用之物;第二,自班固以来的史家断代为史,人为地割裂了历史发展的脉络,失去了司马迁的“会通”精神;第三,根本上的方法论问题在于,当时主流的知识“源流不分、类例不明”。在郑樵之前,几乎少有人想到系统地对知识的产生、演变过程做纵向考察,也少有人想到要建立一个总体上的知识体系框架,因此,当然也就按照书本传授陈陈相因,导致名不副实;按照朝代割裂历史,失去了“会通”精神。

郑樵将其一生大部分时间花在家乡草堂里,汇聚毕生心血写成鸿篇巨制《通志》来实现他的学术理想。全书共二百卷,由纪、谱、略、世家、列传、载记等六种形式组成。其中的“二十略”,是《通志》最精华的部分,用他自己的话说,即“总天下之大学术,而条其纲目,名之曰略,凡二十略,百代之宪章,学者之能事,尽于此矣”。

“二十略”中所涉图谱、金石、校雠等领域,在中国古代文献学领域均有重要贡献,而氏族、六书、七音、都邑、草木昆虫等学术内容,也是自郑樵开始才逐渐被纳入专门性史学的研究范畴。郑樵的学术关怀远远超越了时代,导致他的学术成果长期以来没有得到应有的重视,直到清朝的章学诚重新将其挖掘出来。近现代学者则将他视为一颗珍贵的“遗珠”。顾颉刚尤其推崇郑樵的创新思想,认为郑樵是中国史上很值得注意的人物,“有极高的热诚、极锐的眼光、极广的志愿去从事学问,在谨守典型又欠缺征实观念的中国学界,真是突出异样的存在”。梁启超甚至直言:“史界之有樵,若光芒竟天之一彗星。”

更令郑樵未曾预料到的是,“二十略”在知识整理的全面性与实用性方面,与后来的百科全书强调知识应服务于社会进步与人类发展的理念高度契合,被誉为“世界第一部百科全书”。郑樵四处寻访得来的“实学”,在李约瑟眼中是反映中国古代科技情况的宝贵记录,他在《中国科学技术史》中评价道:《通志》有“大量的科学内容,应该加以认识”。

在我看来,郑樵的分类方法,还是对“如何认识世界”和“如何组织知识”这一问题的回应。而今,我们生活在信息爆炸的时代,海量的数据和信息每天都在涌现,不禁要问:如何从海量数据中提炼出有意义的知识,如何在碎片化的信息中建构属于我们自己的知识体系?

不妨重新阅读郑樵的“二十略”。通过科学的分类方法,整理来自四面八方的信息洪流,建立属于自己的知识框架,抓住事物内在的联系与规律吧。 (赵凯)