一项浩大的文化工程

文章字数:2026

当我从陈金添先生手上接到他编纂出版的沉甸甸的《仙游印象》文史丛书时,不由得向面前这位年逾古稀、精神矍铄的长者投去了钦佩的目光。

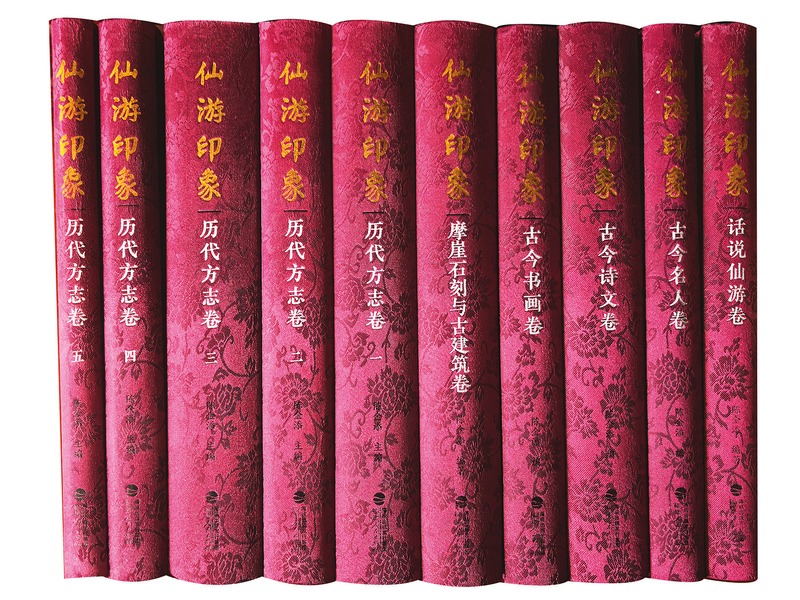

《仙游印象》丛书是介绍仙游县历史文化、风土人情的一部宏大典籍。丛书逾650万字,插图2500余幅,重达17公斤。丛书分为《话说仙游卷》《古今名人卷》《古今诗文卷》《古今书画卷》《摩崖石刻与古建筑卷》和《历代方志卷》六卷,共十册。丛书封面“仙游印象”由福建省委原副书记黄瑞霖题写,丛书设计精美,装帧考究,古朴大气,给人的第一印象是一部有品位、上档次的好书。

早在5000年前,仙游就已经有人类居住。岁月的沉淀给这方灵山秀水披上了厚重的文化羽衣,浸润了一代代生生不息的仙游子民。

在《话说仙游卷》中,我们可以纵览仙游悠久的历史、丰富的资源、浓郁的文化、秀美的风光;可以领略“造化钟神秀”的“一菜溪、二麦斜、三九鲤、四天马”等闻名遐迩的仙游36景,让读者对仙游独特的优美风光沉迷流连;可以领略“科第蝉联、簪缨鼎盛”人才辈出的仙游历史,可以窥探文化发达、艺术繁荣的名邦风采,可以了解仙游独特的风俗民情与奇异传说……仙游给人的印象总是美丽而神奇的。

《古今名人卷》则像是一座群星璀璨、名人荟萃的博览馆。在这里,我们可以穿越时空,瞭望唐、宋、元、明、清及现当代人才辈出、云蒸霞蔚的人文奇观,可以与历史上的宰相、尚书、学士侍郎及状元进士们窃窃私语,可以与现当代仙游涌现出来的北斗星、文曲星、启明星们顶礼叙情。书中介绍的600多位人物,犹如仙游大地上耸峙的一座座山峰,让后人景仰而自豪。仙游给人的印象是人才的摇篮,是星光闪耀的宝地。

《古今诗文卷》《古今书画卷》仿佛是仙游古今灿烂文化的两座宝库。徜徉此间,我们可以浏览唐太宗、宋徽宗、乾隆对仙游人事的御笔佳句,可以倾听欧阳修、苏东坡、王安石、蔡襄、郑纪等古代名家关乎仙游的“金声玉振”,可以阅读老舍、郭风、许怀中、章武、杨健民等现当代名人描述仙游的名篇佳作,可以欣赏北宋蔡君谟、蔡京、蔡卞等大家“独步当世”沉雄豪健的书法艺术,可以观赏现当代李霞、李耕、黄羲等国画名家的杰出画作……仙游给人的印象是文人墨客的故乡,是文化艺术的殿堂。

《摩崖石刻与古建筑卷》是篡修者从仙游的秀美山水间搜集到的文化记忆与历史遗传。这些刻在或景区峭壁上或城乡里巷间石头上的文字图案,虽然冰冷无言,但它们却传递出温暖的文化信息和隆重的历史跫音。这些屹立在仙游大地上的古民居、古书院、古寺庙、古石坊、古桥梁,古陂渠等,是仙游悠久历史文化艺术的另一种承载者和见证者,是仙游先人们智慧和汗水的结晶,是仙游子民们在大地上谱写传世的一曲曲优美华章。

《历代方志卷》是《仙游印象》丛书的重头戏,一共五大册,汇编了仙游县自建县以来涉宋、明、清及民国时期已知现存的17部志书。其中县志8部专题志9部。这些方志是仙游宝贵的文献资料,是仙游丰厚的文化遗产。它们原来分藏于各地图书馆,像一颗颗珍珠被淹没在浩瀚的书海之中。陈金添不辞跋山涉水,穷搜尽寻,深挖细捡,沙里淘金,终于使这些珍珠闪光发亮。

纵览《仙游印象》系列丛书,我深深感受到,如果没有深厚的史学功底,没有渊博的文字基础,没有独到的学术思想,是很难完成这一浩大的治史工程。

陈金添毕业于厦门大学中文系,在20世纪80年代担任仙游县委宣传部部长时,就主编了《仙游古今》,介绍仙游历史文化;1989年又校订出版了由宋黄岩孙编纂、元黄真仲重订的《仙溪志》;他的文学作品《蓝色的贝加尔湖》《西伯利亚的小木屋》被选进《福建文学创作50年、60年、70年散文卷》。退休后,他矢志于仙游志书的整理和校订工作,几十年的史学学术研究,几十年的文学创作经验,几十年的爱国爱乡情怀,使得他义无反顾地构建了《仙游印象》丛书这一文化大工程。

《仙游印象》丛书虽书名曰“印象”,其实是仙游历史“志书”之大成也。编纂志书,存史续历,其重大意义如清朝郭彦俊在《仙游县志》序里所述:“倘无起而修之者,地舆将安考乎?官制学校将安稽乎?人物祀典及杂记将安访乎?嘉言徽行,将安著述乎?”也如陈金添所言:自古以来即有“治天下者以史为鉴,治郡国者以志为鉴”的思想。

《仙游印象》丛书的出版,可以说是仙游县文史领域的一大盛事。它对仙游历史的传承、对文化的弘扬、对后代的教育,对文史研究者提供的便利,将产生不可估量的作用。

阅读《仙游印象》丛书,我联想起历史上宋代著名的史学家郑樵先生。郑樵在宋代风雨飘摇的社会环境中,隐居莆田夹漈山中30年,写成200卷500万字的《通志》一书,名扬天下。他提出史家应“会通思想”“极古今之变”,应重视实际和学习自然知识,用实际的观察来核对史书的观点,对后世的史学具有重要影响。陈金添用5年多的时间,从全国各地广泛搜集资料,并多次往返仙游的山山水水,进行田野调查和现场比对、拍摄照片,以求拾遗补漏,真实无误地编好《仙游印象》丛书。这种尊重历史、求真务实、吃苦耐劳的编纂精神,不是契合郑樵先生的治史思想吗?

我想《仙游印象》一定会给关注仙游的各位读者留下深刻的印象。

(闽水)