南安郑成功纪念馆:

追忆“开台圣王”维护国家统一、捍卫民族尊严的不朽功绩

字数:2,352

2024年11月29日

▲位于泉州南安的郑成功纪念馆

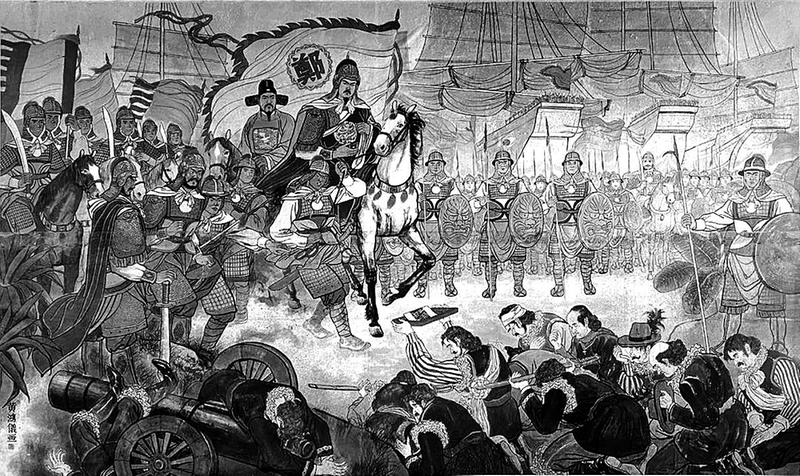

▲位于泉州南安的郑成功纪念馆  ▲郑成功接受荷兰殖民者投降图

▲郑成功接受荷兰殖民者投降图  ▲大坪山郑成功塑像

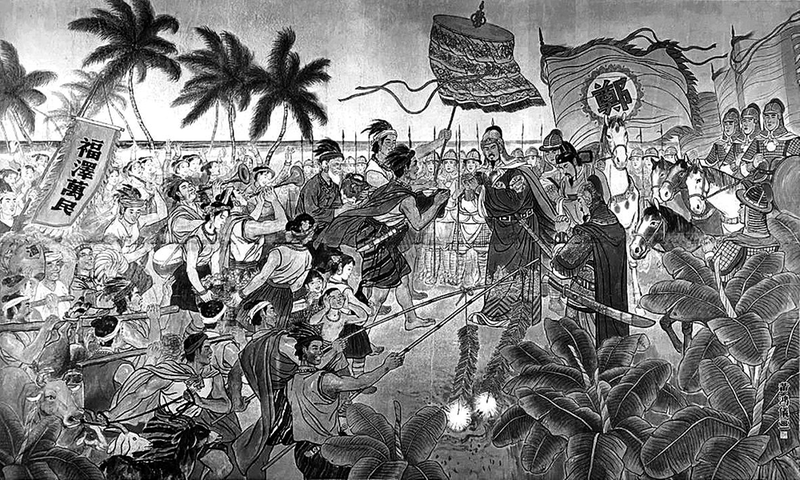

▲大坪山郑成功塑像  ▲台湾同胞热烈欢迎郑成功

▲台湾同胞热烈欢迎郑成功 郑成功收复台湾的历史意义,不仅在于结束了荷兰人的殖民统治,更在于他为两岸人民树立了一个反抗外来侵略、捍卫国家尊严的典范。今天,郑成功爱国御辱、忠贞爱民的精神,作为中华优秀传统文化的重要组成部分,作为连接两岸同胞的重要文化纽带,仍然激励着一代代中国人为实现祖国完全统一而奋斗。

郑成功,一个在中国人民心中如雷贯耳的名字,一位在中国历史上写下驱逐外敌、收复台湾慷慨诗篇的爱国英雄、“开台圣王”。如今,郑成功爱国御辱、忠贞爱民的精神,已成为两岸同胞共有的文化记忆,其无惧危难、拼搏济世的凌云壮志更是百代相承。

在郑成功的祖籍地泉州南安,有一座富有闽南特色的纪念馆专门为他而设立。馆内珍藏大量珍贵的文物、雕塑、古籍,让人们可以近距离感受一代民族英杰驱荷复台、开发宝岛的光辉业绩和崇高的爱国主义精神。

走进郑成功纪念馆的序厅,一幅巨型壁画《郑成功接受荷兰殖民者投降图》,再现了300多年前,郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾的历史性的场景,也让人们回到那段跌宕起伏的岁月……

1661年4月30日,晨光熹微之时,一支军队乘着海上大潮,强渡鹿耳门天险,悄悄登陆台湾岛。虽刚遭遇风暴和粮荒,但此刻,这支军队如初升的朝阳般,充满了坚冰可蹈的锐气。这便是郑成功所率领的郑家军。侵占台湾岛的荷兰总督揆一发现郑家军后,急遣荷兰军队迎战。可让他预料不到的是,在接下来9个多月的战斗里,这支虎狼之师对荷军发动多重打击,并将他们赶至绝境。在郑成功军队胜利的鼓舞下,台湾各地民众也纷纷揭竿而起,投入郑成功麾下。揆一见形势不利,慌忙派遣使节求见郑成功,企图以重利换取其退兵。郑成功义正词严地说:“台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我。”揆一无奈之下乖乖签订投降条约撤离台湾。这一天,距离荷兰占据台湾岛,已过去整整38年之久。

正处在明末清初政权更迭的漩涡之下,是什么驱使郑成功跨上东征台湾的险途?郑成功(1624—1662年),原名郑森,字明俨。其父郑芝龙青年时从事海上贸易活动。郑成功从小聪敏好学,接受了良好的教育。1644年,20岁的郑成功到南京国子监学习,在对儒学的研读中树立了深厚的爱国思想。1645年清兵占领南京前,他回到福建。在福州,南明唐王隆武帝赐他明朝国姓“朱”,更名“成功”,因此世称“国姓爷”。

在郑成功出生之前,荷兰等西方殖民者的侵略步伐已越来越紧。他们陆续占据台湾南部筑城居住,还不时引兵侵扰大陆沿海。1642年,荷兰殖民者的势力扩展到台湾全岛。

郑成功生活的明清易代、内忧外患之际,既是明政权加速衰败的时期,也是西方殖民者涌向中国的时期,还是明朝东南沿海的私人海上贸易快速发展的时期。中西之间发生越来越激烈的贸易战和军事对抗,直接威胁到国家主权和领土安全。基于对抗清时局、海洋权益以及台湾的重要地位等的清醒认识,郑成功下定决心要收复台湾。早在1646年,郑成功就提出具有深远意义的“延平条陈”:“据险控扼,拣将进取,航船合攻,通洋裕国。”这一主张旨在收复大明失地,也指向收复祖国神圣领土台湾,开辟海洋和商业,养兵富民,复兴中华。为此他作了精心准备,制定了周详计划。1661年,清帝新丧,南明衰微,郑成功在摸清了荷兰在台湾的兵力部署之后,审时度势,高举民族大义之旗,发出“勿以红夷火炮为疑畏,当遥观本藩鹢首所向”之训令,率25000大军、400余艘舰船集结海上,挥师入台。

横跨160海里、有“黑水沟”之称的台湾海峡,与有“海上马车夫”之称、拥有世界一流海军舰队的荷兰殖民者对战……东征的每一步都异常艰险。1661年4月,郑成功军队在台湾登陆之后,将荷兰殖民者围困在台湾城(今台南)和赤嵌城,切断两城与外界的联系,在海上击败荷兰的援军。最终在岛内同胞的大力支持下,围城数月,迫使敌人签订投降书。于是,就有了壁画所展示的历史性场面——1662年台南赤嵌楼前的广场,见证沦陷38年之久的宝岛台湾重回祖国怀抱。

收复台湾后,郑成功提笔写下《复台》诗:“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。田横尚有三千客,茹苦间关不忍离。”其拳拳爱国之心及不畏艰险、维护国家主权的决心,在寥寥数语间展露无遗。

在纪念馆中,与“受降图”相映成趣的是另一幅壁画《台湾人民热烈欢迎郑成功》,展示着郑成功及将士上岛后,台湾各族同胞箪食壶浆以迎的热烈场面。

除了驱逐荷兰殖民者,郑成功还致力于宝岛台湾的开发和建设。他在台湾设府置县,健全行政机构,按照明王朝的体制进行设置和管理;抚慰台湾各族同胞,安排将士屯田垦荒,推广大陆先进农业生产经验,并明令禁止圈占当地人民的田地;改革赋税,奖励移民,积极发展海外贸易;重视中华文化的传播,兴办学校,为台湾的初步发展作出了重要贡献,因此被台湾民众尊奉为“开台圣王”。

1662年6月23日(农历五月初八),在收复台湾的数月后,郑成功猝然病逝于台湾,年仅39岁。

天地英雄气,千秋尚凛然。今天,无论从哪个方向进入泉州市区,几乎都能一眼望见大坪山上骑着骏马、遥望海波的巨型郑成功塑像。顺着塑像的目光远眺,宝岛台湾隔海相望。凝视马上的郑成功,我们似乎还能感受到他心系祖国海疆的焦灼和期盼之情。

300多年来,两岸民众始终铭记郑成功开台复台的丰功伟绩。仅仅在郑成功祖籍地南安,除了郑成功纪念馆,还有全国重点文物保护单位郑成功墓、福建省级文物保护单位延平郡王祠,以及南安水师寨、铳城楼、海上视师石刻、国姓井、郑成功碑林等许多与郑成功相关的历史遗迹,在社会各界的保护下焕发光彩,吸引两岸人民不时前来祭拜、缅怀。在台湾,也星罗棋布着与郑成功相关的文化场所,经常开展纪念民族英雄郑成功的活动。郑成功所代表的精忠爱国、拼搏济世、开放包容的精神内涵经过数百年沉淀,已成闽台两岸同胞共有的文化基因,深深扎根于民众的精神沃土之中,并将世代传承下去。

(吴拏云 姜静静)