董其昌书法之我见

文章字数:2300

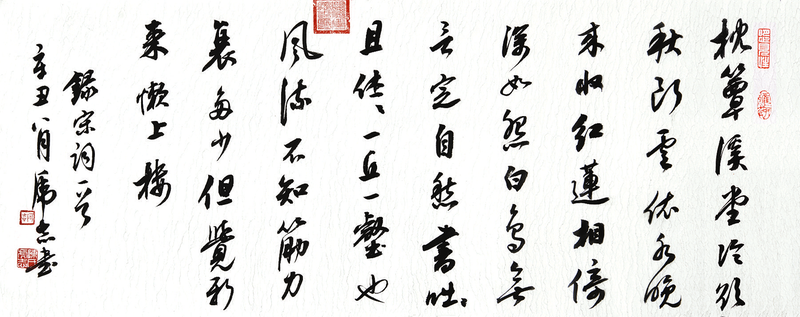

▲辛弃疾词《鹧鸪天·鹅湖归病起作》

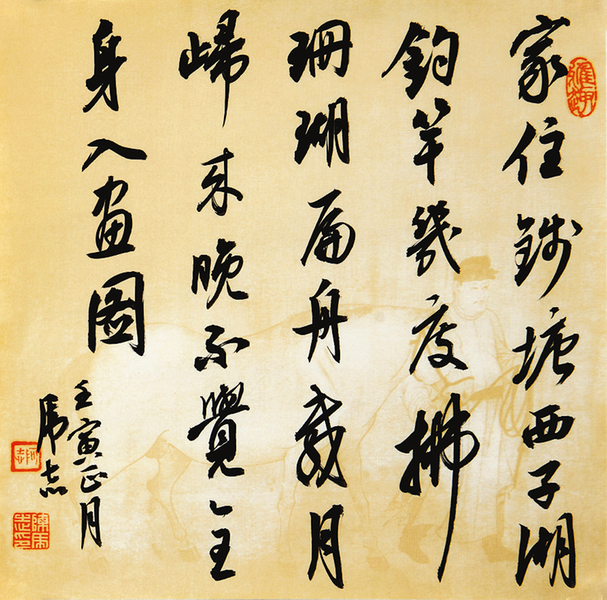

▲辛弃疾词《鹧鸪天·鹅湖归病起作》  ▲凌云翰《西湖渔者》

▲凌云翰《西湖渔者》 陈虎志,福州市琅岐人,现为中国书法家协会会员、福建省政协书画院特聘书法家、福州市书法家协会常务理事、马江画院院长、琅岐书画社社长。作品先后入展全国首届行书展、第六届西冷印社国际篆刻展、全国第六届楹联展、2009年中国书协教学成果展等,曾获首届八闽丹青奖、福州市茉莉花文艺奖。

研究书法史的,董其昌是绕不过的人物,其书法水平高,但是高到什么程度?现在人容易把他看成晚明几大书法家之一,其实,他是一代宗师,他的书法影响了那个时代,是晚明艺术的源头。王文治说,颜真卿之后,董其昌是第一人。我们现在对他的认识与清朝中期之前存在较大差异,董其昌书风统治书坛五百年,影响深远,可后期备受冷落,世人唯恐避之不及,在整个二十世纪都显得那么不合时宜,一直到当代,董其昌知音也不多,但笔者认为,随着整个社会对传统认识的逐渐加深,研究和学习更加关注书法本体,董其昌这个影响一代书风的大家,在艺术史上的名望与影响势必逐渐加大,也即董其昌书风的学习与挖掘,应该是当下一个新热点。

董其昌的临书态度

学习董其昌不仅要了解他的身外世界,更要细心感受他的精神世界、思想境界,体会他笔下的来由。董其昌一生临摹不断,他强调,“学书不从临古入,必坠恶道。”这是他学习书法的基本观点。

董其昌取法很广,也有比较多的临摹作品留传下来,总体来说,他从“二王”、颜真卿、米芾触及到“营养”最多,他临帖主张“妙在能合、神在能离”,不是亦步亦趋地追求“复印”的效果,而是遗貌取神,表现出强烈的个人意趣,既能抓住原帖的精髓,又能与自己的精神气质相协调,边学边悟,同频同进,也就是说董其昌在学习古人的时候,时刻保留着内在的自我,当然我并不是建议每个人都要如此学习书法,董其昌自始至终是站在高处去感知经典,心中有数、凌空而取,而不是仰望古人,一股脑地信奉“拿来主义”。从某方面说,他是用自己独特的气质在跟古人对话,是天才型的,有自己独立思考的人。他毫无心理负担地宣称临摹米芾、颜真卿、李北海、怀素、褚遂良、徐浩的像与不像,到位不到位,他都不太在意,而且随意变化笔法,于是不断出现新内容,而这种变化多端的书写,五代杨凝式之后再也没有出现过。

董其昌的书风取向

董其昌书法,整体上透出清雅生秀的气韵,每笔每画看似平淡无奇,实则丰富细腻,他似乎处处克制自己的行为,克制自己的笔法,克制自己的感悟,在笔法上,几乎笔笔中锋,线条没有那么粗,墨没有那么涨,也没有那么放,他的章法比较疏朗,如星月散布苍穹,也很克制,极少有比较大的艺术冲突,在相对平淡中娓娓道来,看似平淡无奇,但放在一起韵味顿生,如对异人,高深莫测。因为章法上没有大的节奏,所以不可与强势霸气者在展厅斗艳,与赵子昂比较,我们可以发现,看赵子昂的字,大多数单字很美,但是整体还是平静的,与唐代楷书感觉差不多。看董其昌书法,则完全不同,董字大多数是起伏不定的。因墨较淡,他的格调与王羲之也有点接近。初次接触董其昌书法的人,可能感到无法捉摸,因为董其昌风格跨越太大,哪怕是苏轼、黄庭坚、米芾这样的大书法家,他们的风格是稳定、清晰的,但是董其昌的风格似乎是随意变化的,而且似乎每年都在变化,有时候同一个时间段的书法,也会呈现出完全不同的意味,这导致他的代表作也是不确定的,而这个特征,有点像王羲之、颜真卿。王羲之众多手札,风格跨越很多,很难说哪一个更好。

董其昌的用笔主张

董其昌说“发”笔处,便要提得起笔,不使其自偃,乃是千古不传语:“提是按中提,按是提中按。”提,是董其昌用笔的基本要求,只有这样,笔锋运动时的转折顿挫才能轻灵便捷,运转自如,书写的时候一定要一气呵成,由笔顺产生笔势,再由笔势产生气,由气而生韵,所以在书写速度上,不是平均分配,在起笔转折处需调锋,因而要慢,笔画中间则可稍快,就如在高速,过快则飘,过慢则滞,都易造成危险,而在转弯处通行则要慢,否则离心力会使车辆失控。

董其昌书法的兴衰

他活着的时候就有一大批追随者,到了清代影响力达到顶峰,像李世民推崇王羲之一样,康熙和乾隆皇帝对董其昌书法非常喜爱,上有所好,下必其焉,董其昌书法风靡一时,康熙曾说:“华亭董其昌书法,天资迥异,其昌渊源合一,故摹诸子辄的其意,而秀润之气,独时见本色,草书亦纵横,排宕有致,朕甚心赏。”

然而到了清代中后期,阶级矛盾尖锐,农民起义频发,西方列强入侵,时局动荡,祥和安宁的社会环境遭到破坏,人人都有一种深深的不安全感。在危机面前,清雅秀美的帖学书风,不能适应人们内心的激烈冲突,由此,整个社会审美环境发生了转变,粗率质朴的碑学引起人们的共鸣。特别是清末民初,民族存亡之际,各种激烈的思想此起彼伏,有志之士力倡学习西方的先进科学和思想,以改变落后挨打的局面,这个过程中,难免矫狂过正,对传统文化“恨铁不成钢”,不光对孔孟为代表的传统哲学思想提出批评,对文言文提出改革,甚至会迁怒于汉字,更遑论董其昌这种“萧散疏秀,平淡无奇”书风了,沈尹默书学二王一脉,被时人讥为“其俗在骨”,恰是当时社会审美的写照。

当今的书坛,百花齐放,大家对书法审美并不是一成不变的,展览的取向也在探索中,试想如果展厅里到处都是行草书张狂的自我表达,董其昌空灵有韵的书风,会不会飘出一股清气,一下子吸引评委的眼光呢?再者,董其昌书风在当代的传承不可能真正的回到过去,我们学习他不是为了成为董其昌,而是要结合时代写出自己的新风貌。只有深入进去,学而代之,为我所为,沾染上他那种独特的清新淡雅之气,笔下自然不会有俗气。

因此我相信,如果走进董其昌,会发现一个新天地,一个广阔无垠的、曾经无比繁华的又被废弃很久的天地。 (陈虎志)