1620年,叶向高在福州

文章字数:3099

▲朱紫坊芙蓉园前

▲朱紫坊芙蓉园前  ▲芙蓉园内的弓亭

▲芙蓉园内的弓亭  ▲芙蓉园内一景

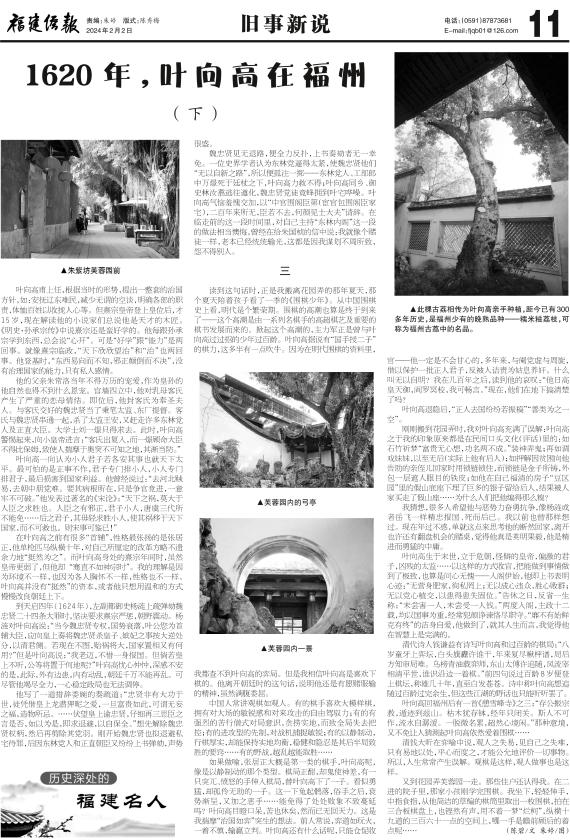

▲芙蓉园内一景  ▲此棵古荔相传为叶向高亲手种植,距今已有300多年历史,是福州少有的晚熟品种——糯米糍荔枝,可称为福州古荔中的名品。

▲此棵古荔相传为叶向高亲手种植,距今已有300多年历史,是福州少有的晚熟品种——糯米糍荔枝,可称为福州古荔中的名品。 叶向高甫上任,根据当时的形势,提出一整套的治国方针,如:安抚辽东难民,减少无谓的空谈,明确各部的职责,体恤百姓以收拢人心等。但熹宗皇帝登上皇位后,才15岁,现在解读他的小说家们总说他是天才的木匠。《明史·孙承宗传》中说熹宗还是蛮好学的。他每跟孙承宗学到东西,总会说“心开”。可是“好学”跟“能力”是两回事。就像熹宗临政,“天下欣欣望治”和“治”也两回事。他登基时,“东西易向而不知,邪正颠倒而不决”,没有治理国家的能力,只有私人感情。

他的父亲朱常洛当年不得万历的宠爱,作为皇孙的他自然也得不到什么恩宠。宫墙四立中,他对乳母客氏产生了严重的恋母情结。即位后,他封客氏为奉圣夫人。与客氏交好的魏忠贤当了秉笔太监、东厂提督。客氏与魏忠贤串通一起,杀了太监王安,又赶走许多东林党人及正直大臣。大学士刘一燝只得求去。此时,叶向高警惕起来,向小皇帝进言:“客氏出复入,而一燝顾命大臣不得比保姆,致使人揣摩于奥穾不可知之地,其渐当防。”

叶向高一向认为小人君子若各安其事也就天下太平。最可怕的是正事不作,君子专门排小人,小人专门排君子,最后损害到国家利益。他曾经说过:“去河北贼易,去朝中朋党难。要其病根所在,只是争官竞进,一意牢不可破。”他发表过著名的《宋论》:“天下之祸,莫大于人臣之求胜也。人臣之有邪正,君子小人,唐虞三代所不能免……后之君子,其毋轻求胜小人,使其祸移于天下国家,而不可救也。则宋事可鉴已!”

在叶向高之前有很多“首辅”,性格最张扬的是张居正,他单枪匹马纵横十年,对自己所厘定的改革方略不遗余力地“挺然为之”。而叶向高身处的熹宗年间时,虽然皇帝更弱了,但他却“骞直不如神宗时”。我的理解是因为环境不一样,也因为各人胸怀不一样,性格也不一样。叶向高并没有“挺然”的资本,或者他只想用温和的方式慢慢改良朝廷上下。

到天启四年(1624年),左副都御史杨涟上疏弹劾魏忠贤二十四条大罪时,坚决要求熹宗严惩,朝野震动。杨涟对叶向高说:“当今魏忠贤专权,国势衰落,叶公您为首辅大臣,应向皇上奏将魏忠贤杀皇子、嫔妃之事按大逆处分,以清君侧。若现在不图,贻祸将大,国家置相又有何用?”但是叶向高说:“我老迈,不惜一身报国。但倘若皇上不听,公等将置于何地呢?”叶向高忧心忡忡,深感不安的是,此际,外有边患,内有动乱,朝廷千万不能再乱。可尽管他竭尽全力,一心稳定政局也无法调停。

他写了一道措辞委婉的奏疏道:“忠贤非有大功于世,徒凭借皇上龙潜狎昵之爱,一旦富贵如此,可谓无妄之福,造物所忌。……伏望皇上谕忠贤,仔细再三思臣之言是否,如以为是,即求退避,以自保全。”想先解除魏忠贤权柄,然后再剪除其党羽。刚开始魏忠贤也拟退避私宅待罪,后因东林党人和正直朝臣又纷纷上书弹劾,声势很盛。

魏忠贤见无退路,便全力反扑,上书奏劾者无一幸免。一位史界学者认为东林党逼得太紧,使魏忠贤他们“无以自新之路”,所以便孤注一掷——东林党人、工部郎中万燝死于廷杖之下,叶向高力救不得;叶向高同乡、御史林汝翥逃往遵化,魏忠贤党徒竟蜂拥到叶宅哗噪。叶向高气恼羞愧交加,以“中官围阁臣第(宦官包围阁臣家宅),二百年来所无,臣若不去,何颜见士大夫”请辞。在临走前的这一段时间里,对自己主持“东林内阁”这一段的做法相当懊悔,曾经在给朱国桢的信中说:我就像个赌徒一样,老本已经统统输光,这都是因我谋划不周所致,怨不得别人。

三

读到这句话时,正是我搬离花园弄的那年夏天,那个夏天陪着孩子看了一季的《围棋少年》。从中国围棋史上看,明代是个繁荣期。围棋的高潮也算是终于到来了——这个高潮是由一系列名棋手的高超棋艺及重要的棋书发展而来的。掀起这个高潮的,主力军正是曾与叶向高过过招的少年过百龄。叶向高据说有“国手授二子”的棋力,这多半有一点吹牛。因为在明代围棋的资料里,

我都查不到叶向高的弈局。但是我相信叶向高是喜欢下棋的。他离开朝廷时的这句话,说明他还是有愿赌服输的精神,虽然满腹委屈。

中国人常讲观棋如观人。有的棋手喜欢大模样棋,拥有对大场的敏锐感和对来攻击的自由驾驭力;有的有强烈的苦行僧式对局意识,贪捞实地,而致全局失去把控;有的进攻型的先制,对战机捕捉敏锐;有的以静制动,行棋厚实,却能保持实地均衡,稳健和隐忍是其后半局致胜的要窍……有的野战,越乱越能取胜……

如果做喻,张居正大概是第一类的棋手,叶向高呢,像是以静制动的那个类型。棋局正酣,却鬼使神差,有一只突兀、愤怒的手伸入棋局,替叶向高下了一子。看似勇猛,却孤伶无助的一子。这一下兔起鹘落,俗手之后,衰势渐呈,又加之恶手……能免得了处处败象不致蔓延吗?叶向高目瞪口呆,苦也休矣,然而已无回天力。这是我揣摩“治国如弈”突生的想法。前人常说,弈道如玩火,一着不慎,输赢立判。叶向高还有什么话呢,只能仓促收官——他一定是不会甘心的,多年来,与阉党虚与周旋,借以保护一批正人君子,反被人诘责为姑息养奸。什么叫无以自明?我在几百年之后,读到他的哀叹:“他日高皇天御,阎罗冥校,我可畅言。”现在,他们在地下搞清楚了吗?

叶向高退隐后,“正人去国纷纷若振槁”“善类为之一空”。

刚刚搬到花园弄时,我对叶向高充满了误解:叶向高之于我的印象原来都是在民间口头文化(评话)里的:如石竹祈梦“富贵无心想,功名两不成。”装神弄鬼;再如调戏妹妹,以至无后(实际上他有后人);如押解因贫困向他告助的亲侄儿回家时用锁链锁住,而锁链是金子所铸,外包一层遮人眼目的铁皮;如他在自己福清的房子“豆区园”里的假山底座下埋了巨多的银子留给后人,结果被人家买走了假山座……为什么人们把他编得那么糗?

我猜想,很多人希望他与恶势力奋勇抗争,像杨涟或者岳飞一样精忠报国、死而后已。我以前也曾那样想过。现在年过不惑,单就这点来思考他的断然回家,离开也许还有翻盘机会的赌桌,觉得他真是英明果毅,他是精进而勇猛的中庸。

叶向高生于末世,立于危朝,怪僻的皇帝,偏激的君子,凶残的太监……以这样的方式收官,把能做到事情做到了极致,也算是问心无愧——入阁伊始,他即上书表明心迹:“无营身肥家,徇私罔上;无以成心违众,胜心败群;无以党心植交,以患得患失固位。”告休之日,反省一生称:“未尝害一人,未尝受一人钱。”两度入阁,主政十二载,均以国事为重,经常犯颜诤谏恪尽职守。“靡不有始鲜克有终”的洁身自爱,他做到了,就其人生而言,我觉得他在智慧上是完满的。

清代诗人钱谦益有诗写叶向高和过百龄的棋局:“八岁童牙上弈坛,白头旗纛许谁干,年来复尽楸枰谱,局后方知审局难。乌榜青油载弈师,东山太傅许追随,风流宰相清平世,谁识沿边一着棋。”前四句说过百龄8岁便登上棋坛,称雄几十年,直至白发苍苍。诗中称叶向高想追随过百龄过完余生,但这些江湖的野话也只能听听罢了。

叶向高回福州后有一首《憩雪峰寺》之三:“存公振宗教,遁迹到兹山。枯木犹存钵,经年只闭关。斯人不可作,流水自潺湲。一脱微名累,超然心境闲。”那种意境,又不免让人猜测起叶向高依然爱着围棋……

清钱大昕在弈喻中说,观人之失易,见自己之失难,只有易地以处,平心而度之,才能公允地评价一切事物。所以,人生常常产生误解。观棋是这样,观人做事也是这样。

又到花园弄芙蓉园一走。那些住户还认得我。在二进的院子里,那家小孩刚学完围棋。我坐下,轻轻伸手,中指食指,从他简洁的草编的棋筒里取出一枚围棋,拍在三合板棋盘上,也铿然有声,用不着一梦“烂柯”,纵横十九道的三百六十一点的空间上,哪一手是瞻前顾后的着点呢…… (陈碧/文 朱婷/图)